第二次世界大戦を支えたマーダーⅢ自走砲の全貌と戦術

1. マーダーⅢとは何か

1-1. 開発の背景

1-1-1. ドイツ軍の戦車事情とニーズ

第二次世界大戦初期、ドイツ軍は戦車の装甲が増加するソ連軍のT-34やKV-1への対抗力不足に悩まされていました。既存の対戦車兵器では正面装甲を貫通できず、特に東部戦線での戦闘において損失が増加。こうした背景から、迅速に生産可能で強力な火力を持つ自走砲型戦車、すなわちマーダーⅢの開発が急務となったのです。戦局の変化と兵器需給の逼迫が、この設計に大きな影響を与えました。

1-1-2. 他の対戦車自走砲との比較

マーダーⅢは既存のマーダーⅡやハルダンガーなどの対戦車自走砲と比較して、装甲の薄さを犠牲にしても高い機動性と強力な火力を重視しました。車体にはパンター戦車の部品を流用し、設計の簡略化と量産化を可能にしています。軽量化による機動性は特に東部戦線での急速展開に有効で、戦術的柔軟性に優れる一方、防御力の不足は運用上の課題となりました。

1-2. 基本仕様と設計理念

1-2-1. 主要スペック(火力・装甲・機動力)

マーダーⅢは、主砲として75mm対戦車砲を搭載。戦車の側面・背面装甲に対して高い貫通力を発揮しました。車体装甲は最大50mmと薄く、前面でも容易に貫通されるため、正面衝突を避ける戦術運用が必須でした。車体重量は10~12トン程度で、エンジンにより最高速度は40km/h前後。軽量化による戦場での迅速な移動が可能であり、戦術的機動性が高い設計理念を反映しています。

1-2-2. 設計上の特徴と工夫

マーダーⅢの特徴は、既存の戦車車体を改造して対戦車砲を搭載した点にあります。車体は操縦性と移動性を優先し、砲塔は固定式で軽量化。車体後部に搭載されたエンジンは冷却効率を考慮した配置で、長距離移動にも対応可能です。また、砲架と車体の連結部は迅速な生産を意図した単純化設計で、戦時下の量産に適した工夫が施されています。

2. マーダーⅢの戦歴と活躍

2-1. 東部戦線での戦闘

2-1-1. 主な戦闘参加例

マーダーⅢは1942年以降、東部戦線で主力として運用されました。特にクルスクやハリコフ周辺の戦闘で、ソ連戦車の側面を狙った迅速な反撃に活躍しました。軽量で機動性が高いため、伏兵戦術や防衛線突破の支援に適しており、少数の部隊でも戦果を挙げることが可能でした。この戦場での使用は、マーダーⅢの戦術的有効性を証明する場となりました。

2-1-2. 戦果と戦術的評価

東部戦線での評価は概ね良好で、特に側面・後方からの攻撃において高い貫通力を発揮。軽量な車体は陣地間の迅速な移動を可能とし、局地的な戦術優位を確保しました。一方、防御力の低さから正面攻撃には脆弱であり、運用には熟練した操縦と支援部隊の協力が必須でした。この戦績は、戦術運用の重要性を示す好例となっています。

2-2. 西部戦線やその他地域での使用

2-2-1. 運用の実例

西部戦線では、連合軍の装甲戦力に対抗するために配備されました。フランスやイタリアなどで行動し、主に防御支援や待ち伏せに使用されました。狭い地形や街区戦でも、軽量で機動性のある車体は柔軟な戦術運用を可能にしましたが、同時に装甲の薄さが致命的となる場合もあり、戦術判断が求められました。

2-2-2. 限界と弱点の露呈

西部戦線での使用により、マーダーⅢの防御面の弱点が明確化しました。強力な対戦車火力を持つ敵戦車に対して脆弱であり、特に都市部や正面衝突では損失が増加しました。また、車体の簡略化設計により長期運用での耐久性にも課題が見られ、運用には機動戦術と慎重な指揮が不可欠でした。

3. 技術的優位と弱点

3-1. 優れた火力と機動性

3-1-1. 搭載砲の性能解析

マーダーⅢに搭載された75mm対戦車砲は、当時のソ連戦車の側面装甲を容易に貫通可能で、戦術的に優位でした。砲の高仰角と俯角により、多様な射撃ポジションで戦闘可能。射撃速度も比較的速く、対戦車戦闘での迅速な対応を可能にしました。砲の性能は、軽量車体と組み合わせることで戦術的柔軟性を最大化しています。

3-1-2. 車体・シャーシの特性

マーダーⅢの車体は、既存の戦車シャーシを流用し、軽量化と耐久性のバランスを確保しました。サスペンションや駆動系も改良され、荒地や雪原での走行性に優れています。軽量なため機動性は高く、戦術的撤退や奇襲にも対応可能。しかし、装甲の薄さは戦闘での生存率に影響し、運用上の制約となりました。

3-2. 防御面の課題

3-2-1. 装甲の厚さと限界

前面装甲は最大50mm程度と薄く、重戦車や高性能対戦車砲には無力です。側面・背面はさらに薄いため、伏兵や包囲攻撃には脆弱。防御力不足は運用戦術に大きな制約を与え、単独行動や正面衝突は極力避ける必要がありました。この設計は「火力重視、装甲軽量化」の思想を如実に反映しています。

3-2-2. 戦術上の制約

装甲の脆弱性により、マーダーⅢは正面攻撃や都市部戦闘での運用に制約がありました。主に側面攻撃や伏兵、速攻型戦術での活用が推奨され、熟練した乗員の戦術判断が不可欠でした。また、防御力不足を補うための支援部隊との連携や隠密移動戦術が、運用成功の鍵となりました。

4. マーダーⅢにまつわる逸話

4-1. 有名な戦場でのエピソード

4-1-1. 伝説的な対戦車撃破例

東部戦線で、数両のマーダーⅢがソ連T-34数十両を撃破した事例が報告されています。軽量で迅速な車体を活かし、奇襲や伏兵で戦果を挙げる戦術が功を奏しました。この戦果は、戦術運用次第で装甲不足を補えることを示す典型例として、戦史資料でも頻繁に引用されます。

4-1-2. 操縦兵の証言と体験談

操縦兵たちは、マーダーⅢの軽快さと高火力を高く評価する一方、装甲の脆弱性に常に警戒していました。多くの体験談では、迅速な射撃と機動、味方の支援との連携が生死を分ける重要な要素であったと語られています。戦場での緊張感と運用の難しさが生々しく伝わる逸話です。

4-2. 博物館での保存・展示の逸話

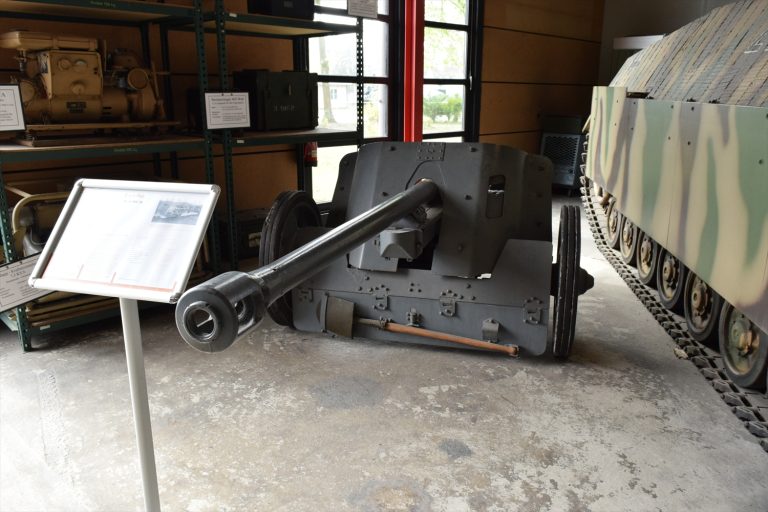

4-2-1. ムンスター戦車博物館での展示の経緯

マーダーⅢは戦後、数両がムンスター戦車博物館に収蔵され、第二次世界大戦の戦史資料として保存されています。展示に至る過程では、戦場で使用された実車の修復や補修、部品交換など、多くの努力が払われました。戦争の記憶を後世に伝える重要な資料として評価されています。

4-2-2. 修復や保存の取り組み

博物館では、腐食や劣化を防ぐための定期的なメンテナンスが行われています。元の塗装や装備を忠実に再現する修復作業は、技術者や歴史家の協力によるものです。保存状態の良さにより、訪問者はマーダーⅢの実物を詳細に観察でき、戦車技術や戦史を体感的に学ぶことが可能です。

5. マーダーⅢから学ぶ戦術・技術の教訓

5-1. 第二次世界大戦の戦術的示唆

5-1-1. 反戦車自走砲の運用教訓

マーダーⅢの戦歴は、軽量・高火力型反戦車自走砲の運用の重要性を示しています。正面装甲の脆弱さを補うため、側面攻撃や伏兵、迅速な機動を活かす戦術が不可欠でした。戦場での柔軟な戦術判断は、生存率や戦果に直結し、現代戦における戦術学習の好例となっています。

5-1-2. 装甲戦術の変遷とマーダーⅢの位置づけ

第二次世界大戦では、装甲戦術が急速に進化しました。マーダーⅢは、重装甲戦車には対抗できないものの、軽量化と機動性を重視した設計思想の典型例です。戦術運用に依存する兵器として、装甲戦術の多様化と限界を学ぶ格好の教材となります。

5-2. 現代戦における関連性

5-2-1. 現代戦車技術への影響

マーダーⅢの設計思想は、現代の機動戦・迅速展開を重視した軽量装甲車両に通じます。火力重視、装甲軽量化、迅速展開というコンセプトは、現代戦車や装甲車両開発の基礎的知見として評価されます。戦術運用を重視する設計哲学は、今日でも戦車戦術研究において重要です。

5-2-2. 歴史資料としての価値

マーダーⅢは、戦史資料としての価値が高く、戦車技術の進化や戦術運用の実態を学ぶ教材として利用されています。博物館での実物観覧は、書籍や映像資料では得られない実感を提供し、歴史教育や軍事研究の貴重な資料として現代でも高く評価されています。

6. まとめ

マーダーⅢは、第二次世界大戦における軽量・高火力型反戦車自走砲の代表例です。東部戦線や西部戦線で活躍し、軽量化と機動性を重視した設計は戦術的柔軟性を提供しました。装甲の脆弱さという制約はあったものの、戦術運用と熟練した乗員によって戦果を挙げることができました。博物館での保存や展示を通じて、戦史資料としても高い価値を持ち、現代戦車技術や戦術研究にも影響を与えています。マーダーⅢの実物を観察することで、戦車技術の進化や戦術運用の重要性を学ぶことが可能です。