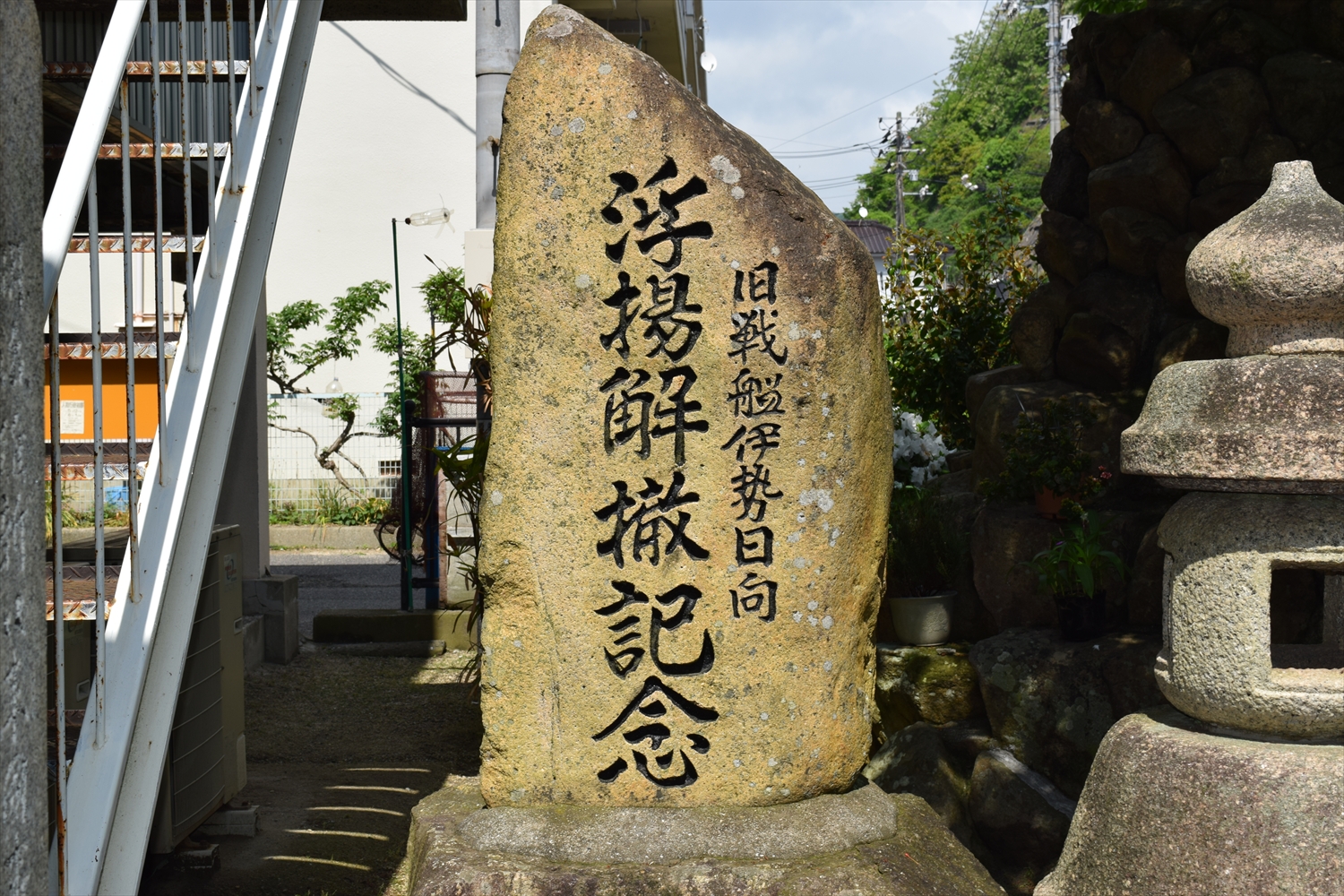

【再掲載】呉にある旧戦艦伊勢日向浮揚解撒記念碑の歴史・見どころ・アクセス紹介

1. 記念碑の背景と概要

1-1. 記念碑設立の経緯と目的

1-1-1. 建立の時期と背景となった社会的要因

旧戦艦伊勢・日向の浮揚解撤記念碑は、第二次世界大戦後の呉港で進められた大規模な解撤事業を記憶にとどめるために建立されました。敗戦直後の日本では、多くの艦艇が武装解除され、資材不足を補うため鉄材などが再利用されました。伊勢・日向は日本最後の戦艦の一群であり、その解撤は軍事技術史の終焉を象徴する出来事でした。記念碑の建立は、戦没者への慰霊と同時に、技術的・歴史的な区切りを後世に伝える役割を担っていました。

1-1-2. 記念碑に刻まれた碑文の意味

碑文には、戦艦伊勢・日向が歩んだ歴史とともに、浮揚・解撤という特殊な運命が記されています。戦没者を悼む言葉と同時に、戦後復興を支える資源として再利用された事実を明示しているのが特徴です。単なる戦没碑ではなく「浮揚解撒記念碑」と呼ばれる点に、敗戦国日本の複雑な歴史観が投影されています。

1-1-3. 戦没者慰霊と技術史的な意義の両立

この記念碑は、戦没者慰霊の場であると同時に、造船・解撤技術の歴史を伝える史跡としての価値も持ちます。艦艇の最後を見届けた人々が「消え去るのではなく、次代に繋げる形で記録したい」と願った痕跡が、この碑に結晶しています。

1-2. 記念碑の立地と現存状況

1-2-1. 記念碑の所在地と周辺環境

記念碑は、広島県呉市の長迫公園近くに位置しています。呉港を一望できる高台にあり、戦前からの軍都呉を象徴する環境に立っています。周辺には戦艦青葉の記念碑や戦没者慰霊観音像などもあり、一帯が「呉海軍ゆかりの慰霊の場」となっています。

1-2-2. 現地の保存状態と維持管理の様子

記念碑自体は花崗岩を主体に作られ、風雨に耐えて現在も良好な状態で残されています。地域の関係者や慰霊団体によって清掃や献花が行われ、戦争の記憶を風化させないように守られています。

1-2-3. 他の慰霊碑との配置関係

伊勢日向の記念碑は単独ではなく、周囲の複数の海軍関連碑とセットで訪れる価値があります。青葉碑や海軍戦没者慰霊観音像との空間的連続性が、呉の「戦艦都市」としての過去を強調しています。

2. 戦艦「伊勢」「日向」の造船・改装史

2-1. 伊勢型戦艦の設計背景および竣工

2-1-1. 伊勢・日向建造の政治的・軍事的背景

伊勢型戦艦は、大正期の日本海軍の勢力拡張政策の中で建造されました。日露戦争後、列強との競争を背景に「八八艦隊計画」が立案され、その一環として伊勢(1917年竣工)、日向(1918年竣工)が誕生しました。

2-1-2. 建造当時の呉海軍工廠の役割

呉は日本最大級の軍港であり、海軍工廠は最新鋭艦の建造拠点でした。伊勢・日向の建造には膨大な技術力と労働力が注がれ、当時の日本造船技術の粋を示すものとなりました。

2-1-3. 竣工から戦前期の運用実績

両艦は日米戦争開戦前までは主力艦として活動し、訓練や艦隊演習に参加しました。ただし戦間期には新鋭艦に比べて性能的に見劣りするようになり、改装の必要性が議論されました。

2-2. 大改装による航空戦艦化

2-2-1. 改装の背景と計画の意図

太平洋戦争直前、日本は空母不足に直面していました。そのため旧式戦艦を改装し、航空戦艦として再生させる計画が進められました。伊勢・日向はその代表例です。

2-2-2. 改装後の艦容と兵装の変化

改装により後部主砲を撤去し、飛行甲板を設置して航空機運用を可能にしました。ただし甲板は短く、発艦のみ可能で着艦は不可能という制約があり、実質的には水上機母艦的な役割でした。

2-2-3. 航空戦艦としての戦術的評価

航空戦艦化は斬新でしたが、戦局の流れを大きく変えるには至りませんでした。ミッドウェー海戦後の苦境に対応した苦肉の策としての側面が強かったと言えるでしょう。

3. 沈没と浮揚・解撤の顛末

3-1. 呉空襲における被害と沈没の経緯

3-1-1. 1945年呉軍港空襲の概要

昭和20年7月、呉は米軍の大規模空襲を受けました。艦艇と軍需施設を徹底的に破壊する作戦で、多数の艦が沈没または大破しました。

3-1-2. 戦艦伊勢・日向への直接的な被害状況

伊勢・日向も空襲で大破炎上し、港内で着底しました。伊勢は機関部に被弾、日向も致命的損傷を受け、戦後まで残骸が港に横たわりました。

3-1-3. 沈没後の艦内の状況と戦後の処理

艦内には多くの戦没者が取り残され、戦後も遺骨収容が行われました。その後、浮揚と解撤が決定され、呉の復興資材源となりました。

3-2. 浮揚・解撤の実施会社、時期、方法

3-2-1. 戦後の復興と解撤需要の関係

敗戦直後、日本は鉄鋼不足に直面していました。沈没艦の解撤は復興資材の供給源となり、経済的にも必要不可欠でした。

3-2-2. 浮揚作業の具体的手法と困難

艦体は巨大で、浮揚には多くの技術的困難が伴いました。潜水士による封水作業やポンプによる排水など、大規模な工事が行われました。

3-2-3. 解撤による資材再利用とその行方

解撤された鉄材は建築資材や復興需要に回され、戦艦の最期は「戦後日本を支えた材料」として新しい役割を果たしました。

4. 記念碑に込められた意味と周辺の慰霊施設

4-1. 記念碑および戦没者慰霊観音像の意義

4-1-1. 建立者・関係者の思い

記念碑は、呉に縁のある旧海軍関係者や遺族らの尽力で建立されました。単なる歴史的モニュメントではなく、個々人の追悼の気持ちがこめられています。

4-1-2. 碑文に見る戦後日本の価値観

碑文には「平和祈念」と「戦没者追悼」の両方が記され、戦後日本が歩もうとした二重の価値観が反映されています。

4-1-3. 戦没者追悼と平和祈念の結びつき

戦艦を記念する場でありながら、そこに刻まれたメッセージは未来志向的です。戦争の悲劇を繰り返さないという決意が込められています。

4-2. 揮毫・建立関係者と周辺の慰霊空間

4-2-1. 揮毫を担当した人物とその背景

記念碑の文字は、当時著名な人物によって揮毫されました。これにより碑の格が高められ、地域全体に広がる慰霊活動の象徴となりました。

4-2-2. 近隣にある戦艦青葉碑との関係性

同じ呉に残る戦艦青葉碑と並び、伊勢・日向記念碑は「旧海軍戦艦の記憶を残す双璧」とされています。両者をあわせて訪れることで、呉港の戦艦群の最期を追体験できます。

4-2-3. 呉における海軍慰霊空間のネットワーク

呉市内には長迫公園やアレイからすこじま、海軍墓地など多数の慰霊空間があります。伊勢日向碑はその一環として位置づけられ、訪問者は複数の史跡を巡ることで歴史的理解を深められます。

5. 記念碑の訪問案内と注意点

5-1. アクセス方法

5-1-1. 最寄り駅・バス停からのアクセスルート

JR呉駅からバスを利用し、長迫方面で下車後、徒歩で向かうのが一般的です。

5-1-2. 徒歩での道順と目印になるポイント

住宅地を抜けた先の高台にあり、目印が少ないため事前の地図確認が必須です。

5-1-3. 観光スポットとの組み合わせ方

大和ミュージアムやアレイからすこじま、長迫公園とあわせて訪問すると効率的で理解も深まります。

5-2. 現地での注意点

5-2-1. 駐車場・設備面の有無

専用駐車場はなく、公共交通を利用するのが推奨されます。設備も最小限のため準備が必要です。

5-2-2. 知られざる立地ゆえの注意点

住宅街に近く、静粛を守ることが大切です。道がわかりにくいため迷いやすい点も留意すべきです。

5-2-3. 静かに訪問するためのマナー

記念碑は観光スポットというより慰霊の場です。写真撮影も節度を守り、黙祷を捧げる気持ちで訪れることが望ましいです。

6. まとめ

旧戦艦伊勢・日向浮揚解撒記念碑は、単なるモニュメントではなく、軍都呉の歴史、戦艦の最期、そして戦後復興の象徴を凝縮した場所です。戦艦そのものに興味のある方はもちろん、戦史や造船史を深掘りする人にとっても必見の史跡です。呉を訪れる際には、この記念碑を通じて過去の記憶と向き合い、未来への平和を考えるひとときを持つことをおすすめします。