世界に2両しか現存しない怪物戦車!ムンスター戦車博物館のシュトルムティーガー徹底解説

1. ムンスター戦車博物館に残る“戦車界の怪物”シュトルムティーガー

1-1. 展示背景:世界で僅か2両、なぜムンスターにあるのか

シュトルムティーガーは第二次世界大戦中にわずか18両しか製造されず、現存するのはわずか2両。その一両がドイツ北部のムンスター戦車博物館に展示されています。この個体は戦後に連合軍によって捕獲され、研究対象として保管された後、最終的に博物館へ移されたものです。展示されている姿は、単なる戦車の一つではなく、第二次世界大戦期の兵器開発競争が生んだ「異端の成果」を伝える貴重な歴史的証拠でもあります。

1-2. 博物館の魅力と展示の見どころ

ムンスター戦車博物館は、ドイツ国内最大規模の装甲車両コレクションを誇ります。その中でもシュトルムティーガーは、来館者の目を引く存在です。巨大な砲口、分厚い装甲板、そして異様なシルエットは、他の展示車両と並べても圧倒的な存在感を放っています。さらに、展示解説パネルでは開発経緯や技術的特徴が詳しく説明されており、戦車ファンや軍事史研究者にとって「ここでしか得られない学び」を与えてくれる貴重な場となっています。

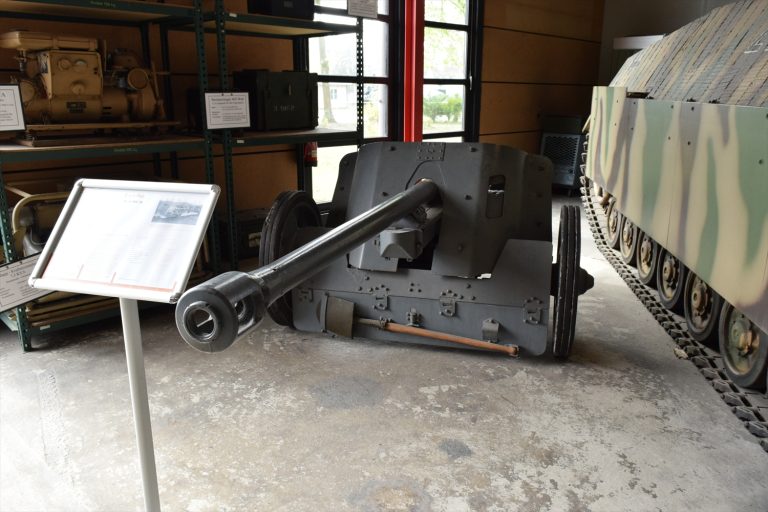

2. 圧倒的な火力:38cmロケット臼砲(RW 61)の正体

2-1. 驚異の口径と発射構造—戦艦並みの威力

シュトルムティーガーの最大の特徴は、艦砲クラスの口径を持つ38cmロケット臼砲です。この砲は元々Uボートから発射される対潜迫撃砲を陸上用に転用したもので、重量345kgのロケット弾を最大6km先まで撃ち込むことが可能でした。威力は絶大で、都市の建物を一撃で粉砕し、コンクリート陣地すら破壊する力を持ちます。まさに「移動要塞」としての性格を与えられた兵器でした。

2-2. 短砲身&換気シャフト構造の特殊意義

ただし、その巨大さゆえに砲身は短く設計され、発射ガスを処理するための特殊な換気シャフトが砲口に設けられていました。これは爆圧を外へ逃がす工夫であり、そうでなければ車体内部に甚大な被害を及ぼす危険があったのです。この独特の構造は外見からも一目で分かり、シュトルムティーガーを象徴する特徴となっています。技術的挑戦と妥協の産物でもあり、その設計思想を知ると、この兵器の特異性がより深く理解できます。

3. 都市戦への回答としての開発背景

3-1. スターリングラードが求めた重攻撃力

シュトルムティーガーが構想された背景には、スターリングラードの激戦がありました。市街戦では通常の戦車砲や火砲では分厚い建物や防御陣地を破壊できず、ドイツ軍は苦戦を強いられました。そこで必要とされたのが「一撃で都市構造物を粉砕できる火力」でした。これが、後のシュトルムティーガー開発へとつながります。つまり、この兵器はドイツ軍の戦術的な失敗から学んだ結果として生まれた“都市戦特化型”兵器だったのです。

3-2. Brummbärを経てたどり着いた“重突撃戦車”構想

スターリングラード後、ドイツはBrummbär(ブルムベアー)と呼ばれる突撃臼砲戦車を投入しましたが、その火力や装甲は十分とは言えませんでした。そこで「より強力で、より堅牢な」兵器が求められ、ティーガーIを基盤としたシュトルムティーガーの開発が決定します。ブルムベアーが中間段階的な存在であったことを考えると、シュトルムティーガーはドイツ軍が都市戦の教訓を徹底的に反映させた最終解答と言えるでしょう。

4. 技術仕様で見る設計の妙

4-1. ティーガーIの車台に重装甲を載せた構造の利点と課題

シュトルムティーガーは、ティーガーIの強固なシャーシを流用して開発されました。その結果、100mmを超える分厚い装甲を持ち、敵の対戦車砲に対しても高い防御力を誇りました。しかし、その重量は65トンを超え、機動力は大きく犠牲になりました。都市戦における防御性能は優れていたものの、戦場での展開力や補給効率の面では大きな課題を抱えていたのです。

4-2. 重量・装甲・走行性能・乗員構成(スペック一覧)

シュトルムティーガーの基本スペックを整理すると以下の通りです。重量:約65トン、全長:約6.3m、全幅:約3.5m、最大速度:約40km/h。主兵装は38cmロケット臼砲、装甲は最大150mmに達します。乗員は5名で、車内には巨大な砲弾を扱うための専用クレーンも搭載されていました。これらの数値を見ると、シュトルムティーガーがいかに規格外の存在だったかが明らかになります。

5. 実戦投入と現場での評価

5-1. ワルシャワ蜂起での初投入と効果

シュトルムティーガーが初めて実戦投入されたのは1944年のワルシャワ蜂起です。市街地での反乱鎮圧に用いられ、強固な建物を容易に破壊するその火力は圧倒的でした。しかし同時に、その破壊力の大きさが市民への甚大な被害をもたらしたことも記録されています。この投入は「都市戦兵器としての有効性」を証明すると同時に、戦争の悲惨さを象徴する事例にもなったのです。

5-2. 西部戦線(バルジの戦い等)での評価と運用課題

その後、シュトルムティーガーは西部戦線でも運用されましたが、地形や補給の問題、敵の航空優勢などにより、その力を十分に発揮できませんでした。特にバルジの戦いでは、強力な一撃を与えるものの、機動力の欠如と弾薬補給の困難さが大きな制約となりました。結果として、この兵器は戦局を変える「決定打」にはなり得ず、限定的な活躍にとどまりました。

6. 技術的優位とその限界

6-1. 強力すぎる火力がもたらす運用上の制約

シュトルムティーガーは圧倒的な破壊力を持っていましたが、その一方で弾薬の取り扱いは非常に困難でした。1発が300kgを超えるため装填に時間がかかり、発射速度は毎分わずか1発以下。さらに、補給車両が追随できなければすぐに弾切れを起こしてしまいます。このように、理論上の火力優位は実戦において運用制約と紙一重だったのです。

6-2. プロトタイプ的存在としての象徴性

総生産数18両という少なさが示すように、シュトルムティーガーは大量生産兵器ではなく、むしろ「試験的兵器」としての色彩が強い存在でした。ドイツの兵器開発が末期に突き進んだ“超兵器信仰”の象徴でもあり、技術力の粋を集めたものの実用性に乏しい典型例とも言えます。今日、ムンスター戦車博物館でそれを見ることは、単なる兵器鑑賞に留まらず、歴史の教訓を学ぶ機会でもあるのです。

Q&A(3つ)

Q1. シュトルムティーガーはなぜごく少数しか生産されなかったのですか?

A1. ティーガーIのシャーシを流用したため生産数自体が限られていたこと、さらに戦局が末期に差し掛かり資源不足や航空優勢の喪失が重なり、大量配備が不可能だったためです。

Q2. ムンスター戦車博物館以外で実物を見ることはできますか?

A2. 現存するシュトルムティーガーは世界に2両のみで、もう一両はボーヴィントン戦車博物館(イギリス)に収蔵されています。

Q3. シュトルムティーガーは戦術的に成功した兵器だったのでしょうか?

A3. 火力面では強力でしたが、運用面で大きな制約を抱えていたため「戦局を変える存在」にはなれませんでした。その意味で部分的成功に留まったと評価されています。

まとめ

シュトルムティーガーは、第二次大戦末期に誕生した異色の兵器です。38cmロケット臼砲という規格外の火力を搭載し、ティーガーIの車台をベースに重装甲を備えた姿は、まさに「都市戦の怪物」と呼ぶにふさわしいものでした。しかし、その強力すぎる火力は運用上の課題を生み、機動性や補給面で大きな制約を抱えました。わずか18両の生産と限定的な実戦投入は、その限界を示しています。ムンスター戦車博物館で展示される一両は、兵器技術の挑戦と限界を物語る生き証人であり、戦史研究において貴重な存在です。