戦国の名城・小田原城の歴史を徹底解説!北条氏五代の栄華と観光の見どころ

1. 小田原城とは

1-1 小田原城の概要

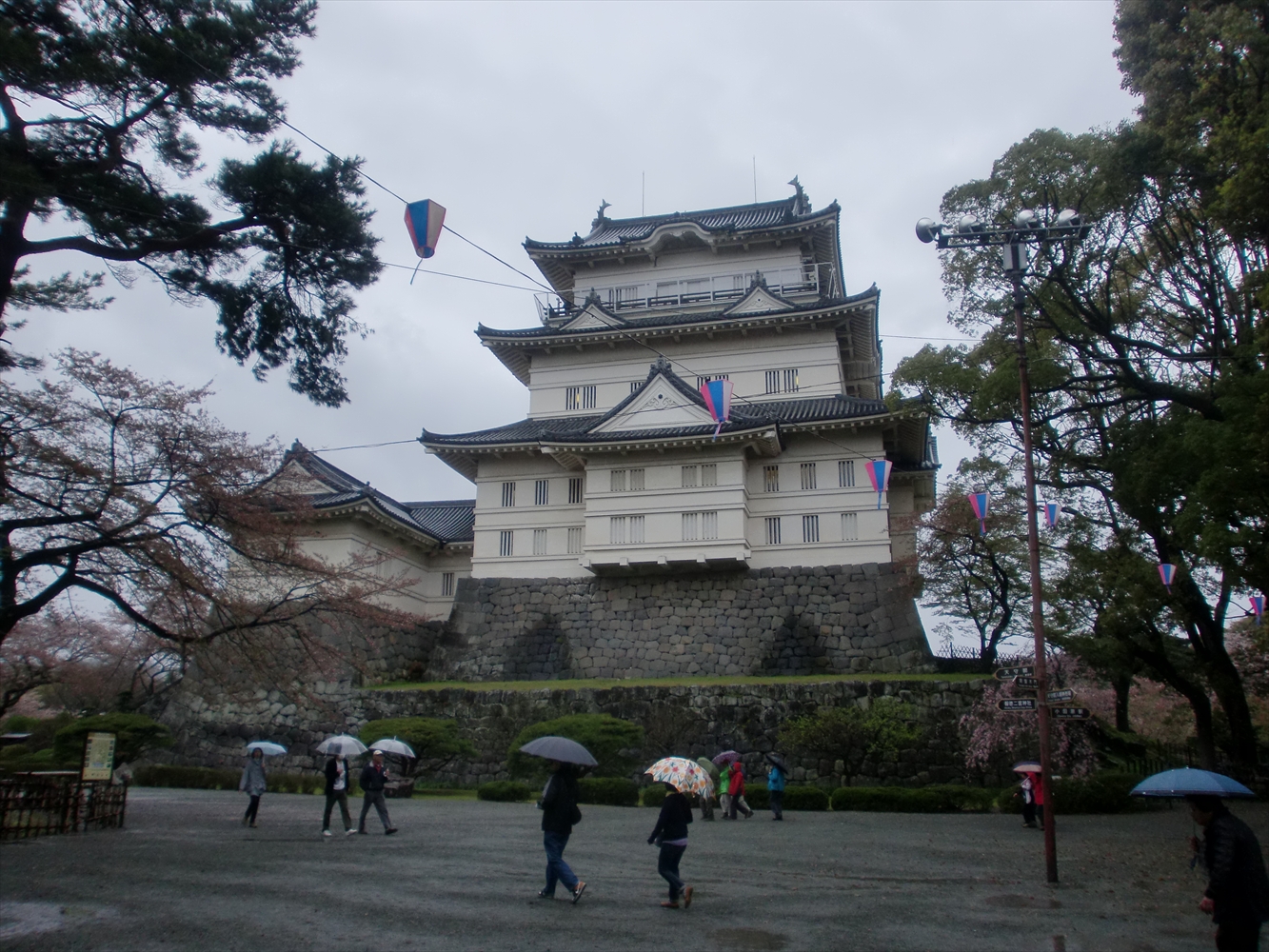

神奈川県小田原市にある小田原城は、相模湾を望む高台に築かれた平山城で、関東有数の名城として知られています。創建は15世紀中頃、大森氏が当地を治めた時期に始まるとされます。その後、戦国大名・北条早雲が入城し、以降約100年にわたって「後北条氏五代」の本拠地となりました。小田原城は単なる防御拠点に留まらず、政治・経済・文化の中心地として機能し、関東一円を支配した北条氏の繁栄を象徴する存在でした。現在は再建天守がそびえる城址公園として整備され、多くの観光客が訪れています。

1-2 成立から現代までの変遷

室町時代、大森氏によって築かれた小田原城は、当初は比較的小規模な山城でした。しかし、1495年頃に伊豆から進出した北条早雲がこれを攻略し、以後、北条氏による大改修が始まります。三代・北条氏康の時代には、城郭は関東最大級に発展し、「総構(そうがまえ)」と呼ばれる約9kmに及ぶ防御線を形成。これは当時の日本最大級の城郭構造であり、都市を丸ごと要塞化した画期的な設計でした。戦国時代末期、豊臣秀吉の「小田原征伐」(1590年)で北条氏が滅亡し、城は一時廃城となりますが、江戸時代に再建され、近世城郭として再生しました。

2. 歴史を辿る

2-1 室町〜戦国時代における小田原城

小田原城の黄金期は、戦国時代の北条氏による支配にあります。初代・北条早雲は、駿河今川氏の分家に生まれ、戦略的な婚姻と外交で勢力を拡大。二代・氏綱の代には関東の大半を掌握し、小田原城は政治・軍事の中心地として機能しました。三代・氏康の時代には、敵対する上杉謙信・武田信玄などの攻撃にも耐え抜き、「難攻不落の城」と呼ばれるようになります。城下町の整備も進み、商人や職人が集う経済都市としても発展しました。この時代、小田原城は単なる要塞ではなく、一国を統べる「都城」としての性格を帯びていたのです。

2-2 近世・江戸時代の小田原城

1590年、豊臣秀吉の大軍によって北条氏は滅亡し、小田原城も明け渡されました。その後、徳川家康の重臣・大久保忠世が城主となり、江戸時代には譜代大名の拠点として再整備されます。このとき、戦国期の総構は取り払われ、より実用的で行政機能に特化した「近世城郭」へと変貌しました。石垣の導入、瓦葺き屋根、櫓門の整備などにより、現在の姿に近い形が整えられます。江戸期の小田原藩は、東海道の要衝に位置し、参勤交代の宿場としても栄え、政治・経済両面で江戸を支える重要拠点でした。

2-3 廃城・保存・公園化までの歩み

明治維新後の廃藩置県に伴い、小田原城は1870年(明治3年)に廃城となり、多くの建造物が取り壊されました。関東大震災(1923年)では石垣なども崩壊しましたが、昭和35年(1960年)に鉄筋コンクリート製の天守閣が再建され、歴史資料館として開館します。さらに平成の改修で外観がより史実に近づけられ、2016年には耐震補強・展示刷新が行われました。今では市民の憩いの場であると同時に、「日本100名城」にも選ばれた観光資源として、往時の威厳を伝えています。

3. 見どころ・観光ポイント

3-1 天守閣・二の丸・常盤木門など主要建築

現在の天守閣は復興建築ながら、内部は近代的な博物館となっており、北条氏の家紋「三鱗」をはじめ、戦国期の資料・甲冑・古地図などが展示されています。最上階からは相模湾や箱根連山を一望でき、まさに関東支配の要であった地勢を体感できます。また、常盤木門は往時の構造を忠実に再現したもので、堅牢な枡形構造が見どころです。二の丸広場や馬出門跡なども散策でき、戦国時代の防御構造を肌で感じることができます。

3-2 城址公園内の施設・体験(忍者館・甲冑体験など)

小田原城址公園内には、観光客が楽しめる多彩な体験施設が揃っています。特に人気なのが「小田原城歴史見聞館」や「NINJA館」で、子どもから大人まで楽しめる仕掛けが満載。甲冑の試着体験では、北条氏の武将になった気分で記念撮影ができます。また、春の桜、初夏の藤棚、秋の紅葉、冬の梅など、四季の移ろいも魅力の一つ。桜の開花期には天守を背景にしたライトアップが行われ、多くの観光客で賑わいます。

3-3 四季折々・周辺散策スポット(城下町・藤棚など)

小田原城周辺には、かつての城下町の名残を感じるエリアが点在しています。特に「お堀端通り」には、老舗の和菓子屋や伝統工芸の店が並び、往時の風情を残しています。また、城址公園内の「御感の藤」は徳川家康が鑑賞したと伝わる名所で、毎年多くの観光客が訪れます。春の桜まつり、夏のあじさい、秋の菊花展など、季節ごとに異なる表情を見せる点も魅力です。

4. アクセス&観光のヒント

4-1 鉄道・車でのアクセス方法

小田原城はJR・小田急・箱根登山鉄道・東海道新幹線の「小田原駅」から徒歩約10分という抜群の立地にあります。電車利用なら、東京から新幹線で約35分、横浜から約50分で到着します。車の場合は、西湘バイパス「小田原IC」から約5分、小田原厚木道路経由でもアクセス可能です。ただし、城址公園内には一般駐車場がないため、駅周辺の有料駐車場を利用するのが便利です。

4-2 駐車場・混雑回避のポイント

休日や桜の時期は混雑するため、早朝の到着や公共交通機関の利用が推奨されます。平日や午前中は比較的ゆったりと観光できるため、落ち着いた雰囲気で歴史を感じたい方におすすめです。

4-3 子ども連れ/シニア/外国人観光客向けの注意点

城内は石段が多いため、歩きやすい靴が必須です。シニアの方や小さな子ども連れの場合は、エレベーター付きの天守閣を活用すると安心です。また、観光案内所では英語・中国語のパンフレットも配布されており、外国人観光客にも優しい環境が整っています。

5. 旅行プランと時間配分のおすすめ

5-1 1時間〜半日コース

短時間で楽しむなら、天守閣の見学と二の丸散策、そしてお堀端通りでのカフェ休憩が最適です。1〜2時間で戦国から江戸の歴史を一気に体感できます。

5-2 1日観光+周辺エリア(箱根・真鶴等)への展開

午前中に小田原城を巡り、午後は箱根温泉や真鶴漁港など周辺観光地へ。歴史と自然、グルメを一日で満喫するプランが人気です。

5-3 宿泊でじっくり楽しむなら

小田原市内には歴史ある旅館やモダンホテルも多く、夜のライトアップされた天守を眺めながらの滞在もおすすめ。早朝の静寂に包まれた城址公園は格別の趣があります。

Q&A

Q1. 小田原城の入館料はいくらですか?

A. 天守閣の入館料は一般510円、小中学生200円。天守閣と常盤木門の共通券もあります。

Q2. 小田原城の歴史を学ぶ展示はどこで見られますか?

A. 天守閣内部の展示室に北条氏五代の歴史資料や甲冑・古地図などがあり、時代ごとの城の変遷を体系的に学べます。

Q3. 北条氏滅亡の「小田原攻め」では何が起きたのですか?

A. 1590年、豊臣秀吉が20万の大軍で包囲し、約3か月に及ぶ籠城戦の末に北条氏直が降伏。戦国時代の終焉を告げる戦として知られています。

まとめ

小田原城は、戦国の世から現代へと脈々と受け継がれる「歴史の証人」です。15世紀に大森氏が築き、北条早雲が拡張したことで一大拠点へと発展。三代・北条氏康の時代には、城下町を包み込む巨大な防御線「総構(そうがまえ)」を築き、上杉謙信や武田信玄の侵攻を退けたことから「難攻不落の城」と称されました。

そして1590年、豊臣秀吉の大軍が押し寄せた「小田原攻め」は、戦国時代の終焉を告げる歴史的事件として知られています。北条氏は降伏し、時代は徳川の天下へと移り変わりましたが、小田原城は江戸時代に大久保家の居城として再建され、宿場町・政治拠点として繁栄を続けます。

明治維新後、廃城となった小田原城は一度その姿を失いましたが、昭和期の再建・平成の改修を経て、今では再び市民と観光客の憩いの場としてよみがえりました。天守閣から眺める相模湾の景色は、往時の武将たちが見た光景と重なり、歴史の重みを静かに伝えます。

小田原駅から徒歩10分という好アクセスも魅力で、短時間でもその歴史と風情を十分に感じられます。天守の展示では北条氏五代の歩みを学び、城址公園では桜や藤、紅葉など四季の彩りを楽しむことができます。さらに、忍者館や甲冑体験など、家族で楽しめるアクティビティも充実。歴史に詳しくなくても、「知る・見る・体験する」三拍子が揃った観光地として、多くの人を惹きつけています。

小田原城は、ただの「過去の遺産」ではありません。戦国の智略、江戸の繁栄、そして現代の平和をつなぐ“時の架け橋”です。歴史を学びながら、散策を楽しみ、季節の風を感じる――その一歩ごとに、日本の歴史が確かに息づいていることを実感できるでしょう。