ドイツ技術博物館に展示されるプロイセンT3型機関車の歴史と魅力

1. 歴史的背景:なぜ生まれた?

1-1. プロイセン鉄道網の発展と課題

1-1-1. 19世紀末のプロイセン鉄道の状況

19世紀後半、プロイセン王国の鉄道網は急速に拡大しましたが、都市間幹線だけでなく、農村や工業地帯を結ぶ支線の整備が急務でした。これらの支線では、軽量で安価、そして小回りの利く機関車が求められました。当時の大型機は扱いづらく、運行コストも高かったため、現場の声に応える形でT3型が構想されました。

1-1-2. 支線・入換用小型機関車のニーズ

貨物の積み替えや短距離の列車牽引には、経済的で信頼性の高い機関車が必須でした。T3型はそのニーズを満たす存在として登場します。特に、狭い駅構内での入換作業や、勾配の少ない支線運用において優れた機動性を発揮しました。小型ながら高い牽引力を備えた点が高く評価されました。

1-2. Prussian T3型の誕生

1-2-1. 最初の設計・発注(1882年)

T3型は1882年、プロイセン国有鉄道がBorsig社などに発注した小型タンク機関車です。正式な分類は「0-6-0T」。3軸駆動のコンパクトな設計で、整備性と信頼性を重視していました。蒸気ドームが初期型にはなく、シンプルな外観が特徴的でした。

1-2-2. 生産数・各鉄道への展開

1882年から1904年までに1,600両以上が製造され、プロイセン国内のみならず他州鉄道や私鉄にも広く導入されました。後には統一されたドイツ国鉄(DRG)でも運用され、名実ともに「ドイツを代表するローカル機関車」となりました。

2. 技術仕様・構造の特徴

2-1. 基本仕様と構成要素

2-1-1. 車軸配置「0-6-0T」とその意味

T3型の最大の特徴は「0-6-0T」という車軸配置です。先輪・従輪を持たず、3軸すべてが駆動軸で構成されています。この設計により、牽引力を最大限に生かしながら、短い全長で高い安定性を実現しました。入換用としては理想的なバランス設計といえます。

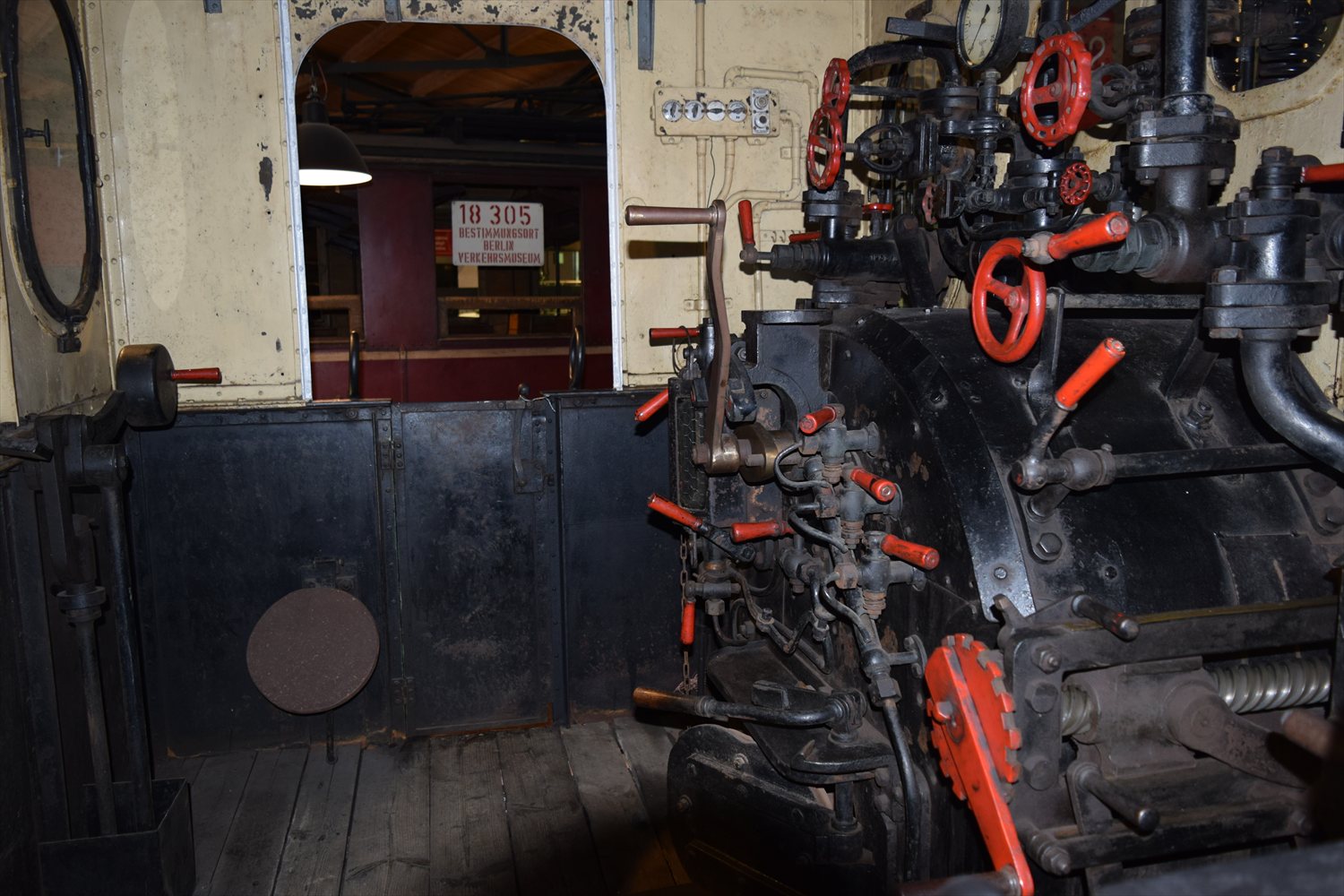

2-1-2. シリンダー、弁装置、蒸気設備などの概要

2気筒単式蒸気機関を採用し、外側配置のシリンダーがメンテナンス性を高めていました。弁装置はAllan式で、シンプルながら信頼性の高い構造。最大出力は約400馬力、最高速度は時速45km程度とされています。まさに“働き者”という言葉がふさわしい設計です。

2-2. 改良とバリエーション

2-2-1. 蒸気ドームの採用などの改良(1887年以降)

初期型にはなかった蒸気ドームが1887年以降に追加され、安定した蒸気供給が可能となりました。さらにボイラー圧力の強化、サンドドームの追加など、運用を通じて改良が重ねられました。

2-2-2. 軽量化・軸重増加モデル・派生系列

地域の路線条件に合わせ、軽量仕様や高出力仕様なども製造されました。特に狭軌路線向けに改良された派生型もあり、ドイツ以外の国でも使用されました。柔軟な設計思想が長期運用を支えました。

3. 活躍の舞台:どこで、どう使われたか

3-1. 支線・入換用途での活躍

3-1-1. 普通列車・混合列車の牽引から入換作業まで

T3型は支線の旅客列車、軽貨物列車、駅構内の入換作業と、あらゆる場面で活躍しました。コンパクトながらパワフルな動力性能は、小規模路線の運行を支え、経済的な鉄道運用に大きく貢献しました。

3-1-2. 軽量・低軸重が支線で重宝された理由

軸重が軽いため、軌道が弱い支線や地方鉄道でも使用可能でした。大型機が走れない線区においても問題なく運行できたことから、地方経済を支える重要なインフラの一部となったのです。

3-2. 運用の変遷と名機としての地位

3-2-1. Deutsche Reichsbahn(DRG)引継ぎと再番号付与

第一次世界大戦後のドイツ統一鉄道「Deutsche Reichsbahn」でもT3型は引き継がれ、形式番号「89形」として登録されました。そのうち89 7001~7511がT3型に該当します。

3-2-2. 戦後の東西線区・廃車までの道のり

第二次世界大戦後も一部は東ドイツ国鉄(DR)や産業鉄道で使用され、1950年代まで現役でした。その堅牢さと整備性が評価され、戦後復興期の物流を支えた名機でもあります。

4. 技術的優位性:なぜ、長く使われたか

4-1. 保守・整備の容易さとコスト効率

4-1-1. シンプルな構造設計が生んだメリット

複雑なリンク機構を持たない設計により、現場での修理や部品交換が容易でした。地方鉄道の整備員でも扱いやすく、部品供給の統一化も進められました。結果として稼働率が高く、長期運用が可能でした。

4-1-2. 軽軸重・小型機ならではの運用自由度

線路や橋梁への負担が小さいため、さまざまな線区で柔軟に使用できました。大型機に比べ燃料消費も少なく、環境面でも効率的でした。

4-2. 汎用性と派生展開の広がり

4-2-1. 同設計が他州鉄道・私鉄向けにも採用された例

その優秀な設計はプロイセン以外の鉄道にも波及。メクレンブルク州鉄道やエルザス=ロートリンゲン鉄道などでも同型が使用されました。標準化設計の成功例といえるでしょう。

4-2-2. 保存機・入換機・産業鉄道用としての延命利用

戦後も製鉄所や炭鉱などで入換用として利用されました。信頼性と整備性の高さが、民間産業でも重宝された理由です。

5. 今に伝わる遺産:展示と保存の現状

5-1. Deutsches Technikmuseum Berlinでの展示状況

5-1-1. 博物館の鉄道コレクション概要

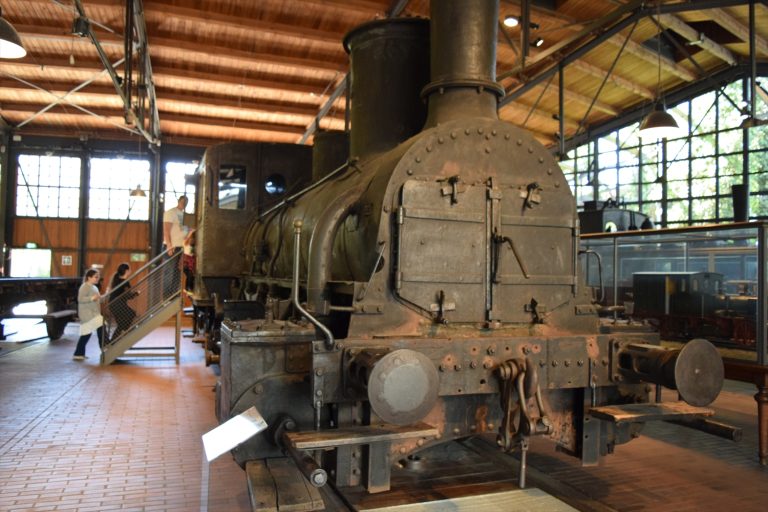

ベルリンのドイツ技術博物館は、ヨーロッパ有数の鉄道遺産展示を誇ります。T3型はその中心的存在の一つで、当時の整備工場や駅構内を再現した展示ブースで見ることができます。

5-1-2. T3型がなぜ展示価値を持つか

T3型は「民衆の機関車」として、ドイツの鉄道史を支えた象徴的存在です。技術的完成度だけでなく、社会的役割を果たした機関車として展示されており、産業史と文化史の両面から高い評価を受けています。

5-2. 保存機・模型・ファン文化への影響

5-2-1. 保存されている代表機の概要

現存する実機はドイツ各地で保存されており、博物館や鉄道保存団体が整備・運行しています。保存車は国の文化財として登録されているものもあります。

5-2-2. 鉄道模型・趣味界隈で語られる「T3」の存在感

HOゲージなど模型の世界でも人気が高く、多くのメーカーが製品化しています。その丸みを帯びたボディと親しみやすいデザインは、鉄道ファンにとって永遠のロマンを象徴します。

6. まとめ

T3型は単なる蒸気機関車ではなく、地方鉄道を支えた“働く技術遺産”です。シンプルな設計、優れた汎用性、長期にわたる運用実績がその証です。ドイツ技術博物館では、その技術的背景と文化的価値を同時に感じ取ることができます。

T3型は都市間輸送を担う主役ではなく、あくまで地域密着の支線・入換機でした。しかし、その「地味さ」がドイツ鉄道の強靭な基盤を形づくりました。庶民と共に走った機関車の温かみを、展示で実感できます。

T3型の存在は、技術の進歩がいかに人々の生活を変えてきたかを教えてくれます。100年以上前の設計ながら、今も多くの教訓を与えてくれる存在。博物館で見るその姿は、鉄道の未来を考えるきっかけにもなるでしょう。

Q&A

Q1. T3型はどんな用途で使われていたの?

A. 主に支線の旅客列車、軽貨物列車、駅構内の入換作業で使用されていました。軽軸重でどんな路線でも走行できたのが特徴です。

Q2. なぜ長く使われたの?

A. シンプルな構造で整備がしやすく、コストも安価だったためです。地方鉄道では修理部品も共通化され、長期運用が可能でした。

Q3. 現在どこで見られるの?

A. ベルリンのドイツ技術博物館をはじめ、ドイツ各地の保存鉄道や博物館で見ることができます。動態保存車も一部存在します。