ロイヤル・オードナンス L7|世界を変えた“105mmの名砲”の軌跡

はじめに

戦後の戦車史を語る上で、「ロイヤル・オードナンス L7」は避けて通れない存在だ。

1950年代にイギリスが開発したこの105mmライフル砲は、NATO標準砲として世界中に広まり、数十カ国の戦車に搭載された。

その命中精度、整備性、そして拡張性の高さは、半世紀を経た今なお語り継がれている。

本記事では、L7の誕生から実戦での活躍、技術的優位性、そして現代への影響まで、軍事マニア必見の視点で徹底解説する。

1. ロイヤル・オードナンス L7とは何か

1-1. 英国が生んだ名砲の誕生背景

第二次世界大戦後、ソ連T-54戦車の登場は西側諸国に衝撃を与えた。イギリス陸軍は自国の20ポンド砲では貫徹が困難であると判断し、新型戦車砲の必要性を痛感した。

この危機感からロイヤル・オードナンス・ファクトリーが中心となって開発を始めたのが、後の「L7」である。目標は、敵のT-54を正面から撃破できる火力を持ちつつ、既存戦車に搭載可能な軽量砲だった。

1-2. 第二次世界大戦後の戦車砲開発競争

戦後の各国は、戦車砲の性能競争に突入していた。ソ連は100mm砲を、アメリカは90mm砲を採用していたが、どちらも次第に威力不足が指摘された。

その中でL7は、砲身長L/52の長砲身設計と新型APDS弾の組み合わせにより、貫通力と精度の両立を実現した。結果的に、イギリス陸軍のセンチュリオン戦車に搭載され、以降「世界標準砲」としての地位を確立することになる。

1-3. L7の開発目的と設計思想

L7は、単なる火力向上ではなく、**「どの戦車にも載せられる柔軟性」**を重視して設計された。

そのためリコイル長を短縮し、砲尾機構をコンパクト化。これにより、改修作業を最小限に抑えつつ既存車両に換装可能とした。

設計思想は明快だった──「安価で、整備しやすく、命中する砲」。この理念がNATO各国に受け入れられ、L7は一躍国際的な成功を収めた。

2. L7の開発と技術的特徴

2-1. 設計構造と素材技術の革新

L7は、当時としては先進的な高張力鋼製モノブロック砲身を採用。これにより砲身寿命と安定性を両立した。

また、砲口にはバランサーを装備し、反動を効率的に制御。反動吸収装置と駐退機構の最適化により、軽量戦車でも発射時の安定性を確保した。

イギリスらしい堅牢で信頼性重視の設計哲学が貫かれている。

2-2. L7が採用した安定化技術と砲弾性能

L7は手動照準の時代から、後期型では2軸安定装置とレーザー測距儀に対応する柔軟性を持っていた。

特筆すべきは砲弾の多様性で、APDS(装弾筒付徹甲弾)をはじめ、HEAT(対戦車榴弾)、HESH(粘着榴弾)など多用途に運用可能だった。

これにより、対戦車戦・対構造物戦闘の両面に対応できる万能砲として評価された。

2-3. メンテナンス性と生産効率の高さ

L7は生産国ごとにライセンス製造され、ドイツ、アメリカ、日本などで独自の改良が施された。

特に分解・整備が容易で、砲身交換もフィールドレベルで実施可能だった点が高く評価された。

この整備性の高さが、NATO各国で長期間にわたり主力砲として運用され続けた最大の理由である。

3. 世界各国への採用と実戦での活躍

3-1. NATO標準砲としての地位確立

1959年、L7はNATO諸国の標準戦車砲として正式に採用された。ドイツのレオパルト1、アメリカのM60、イスラエルのショット戦車など、まさに“西側の象徴”ともいえる存在となる。

その理由は単純明快──どの国の戦車にも適合し、どんな環境でも信頼できる性能を発揮したからだ。

3-2. 西ドイツ・イスラエル・日本での採用事例

西ドイツではラインメタル社がライセンス生産し、L7A3型をレオパルト1に搭載。イスラエルではセンチュリオン改修型「ショット」や「メルカバ Mk.1」に採用され、中東戦争でその精度を発揮した。

日本でも、陸上自衛隊の74式戦車に搭載され、国産化された「L7A3改」として長年運用された。

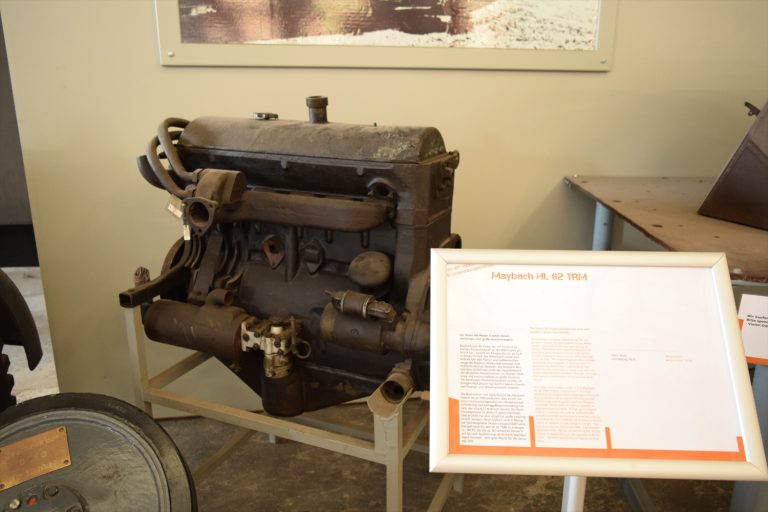

ちなみに、Wikipediaに掲載されているロイヤル・オードナンスL7の写真は、ドイツ・ニーダーザクセン州にある**ムンスター戦車博物館(Deutsches Panzermuseum Munster)**で撮影されたものと同一個体かもしれない。筆者も現地を訪れた際に同じ車両を撮影しており、「あの写真の実物がここにあったのか!」と感慨深い瞬間だった。※要検証

3-3. 実戦での評価:中東戦争から湾岸戦争まで

イスラエルが運用したL7搭載戦車は、六日戦争やヨム・キプール戦争でソ連製T-54/55を圧倒。

その精度と貫通力は「一撃必中」の名をほしいままにした。湾岸戦争では、古参のM60A3戦車が依然としてL7派生砲で戦果を挙げ、半世紀を経ても通用する名設計であることを証明した。

4. 派生型と後継モデルの進化

4-1. L7A1〜L7A3などのバリエーション

初期型L7A1からA3にかけては、主に反動機構や砲尾設計が改良され、軽量化と安全性が向上した。

各国仕様の派生も多く、イスラエルでは砲口制退器形状を変更、日本では国産火砲として材料特性を改善している。

4-2. アメリカM68砲との関係と違い

アメリカはL7をベースに自国仕様の「M68」を製造した。外見は酷似しているが、部品構造や測距装置への適合設計に違いがある。

この「M68」はM60戦車や初期M1エイブラムスに搭載され、L7の系譜を継ぐ重要な派生型として知られている。

4-3. 後継のL30および120mm滑腔砲への系譜

時代が進むと、より強力な120mm滑腔砲(L11、L30、ラインメタル120mmなど)が登場。

しかし、その基礎設計思想──精度・整備性・互換性──はすべてL7から受け継がれている。

L7はまさに“近代戦車砲設計の祖”と呼ぶにふさわしい存在である。

5. L7の技術的優位性と他国戦車砲との比較

5-1. ソ連系D-10・2A46との比較

L7は命中精度においてソ連製D-10(100mm)や2A46(125mm)を上回った。特に長距離射撃での集弾性は圧倒的で、照準器の性能と砲の整合性が高く評価された。

一方、ソ連砲は火力重視で命中精度に劣る傾向があり、ここに**“西側の合理主義”と“東側の火力主義”の差**が現れている。

5-2. フランスCN-105F1や日本製105mmとの違い

フランスのCN-105F1はL7の影響を強く受けた設計だが、装薬や砲弾規格が異なり互換性はない。

日本の74式戦車搭載105mm砲はL7A3をベースに国産改良されたもので、砲身寿命の延長と精度安定化が図られている。

5-3. 「命中精度」「汎用性」「整備性」の三拍子が揃った名砲

L7がこれほど長期間にわたって世界中で使用された理由は、この三要素に尽きる。

どんな戦場でも命中し、どんな戦車にも載せられ、壊れてもすぐ直せる。

それが、L7を“戦後最大の成功作”たらしめた本質だ。

6. 歴史的意義と現代戦への影響

6-1. 戦車設計思想に与えた影響

L7は「汎用化」と「改修容易性」の概念を戦車砲に持ち込んだ。

その思想は後の主力戦車(MBT)開発に大きな影響を与え、装備の共通化こそが戦力維持の鍵であることを各国に示した。

6-2. 現代戦での105mm砲の位置付け

現代戦では120mm砲が主流となったが、105mm砲は依然として軽戦車・火力支援車両で現役だ。

特にストライカーMGSや韓国のK21-105などは、L7系砲の流れをくむ設計であり、**「まだ終わらない105mmの時代」**を象徴している。

6-3. L7の遺産と今後の展望

L7は、技術的にも思想的にも“終わりなき名作”である。

その設計哲学は今も世界中の兵器設計者に影響を与え続けており、まさに「名銃のDNA」が戦車砲にも宿っていると言えるだろう。

7. まとめ

ロイヤル・オードナンスL7は、技術革新と運用思想の融合が生んだ奇跡である。シンプルで強力、かつ汎用性の高い設計は、戦後戦車史を変えた。その思想は今もなお、あらゆる火砲設計に受け継がれている。

L7の成功は、イギリスのエンジニアリングが世界をリードした証でもある。たった一門の砲が、数十カ国の戦車設計を統一し、NATO戦略の中核を支えた──これほどの功績は他にない。

L7は博物館の展示品では終わらない。その設計は現代の軽戦車や支援車両に生き続けており、**“最も成功した戦車砲”**として軍事史に永遠に名を残すだろう。

Q&A

Q1. L7砲は現在も使用されている?

はい。多くの国でアップグレード版や派生型が使用され続けています。特に軽戦車や火力支援車において現役です。

Q2. L7とM68の違いは?

M68はアメリカ版L7で、内部構造や照準装置への適合性が異なります。基本性能はほぼ同等です。

Q3. 実際にL7を見られる場所は?

ドイツのムンスター戦車博物館に実物が展示されています。Wikipedia掲載写真と同じ個体です。