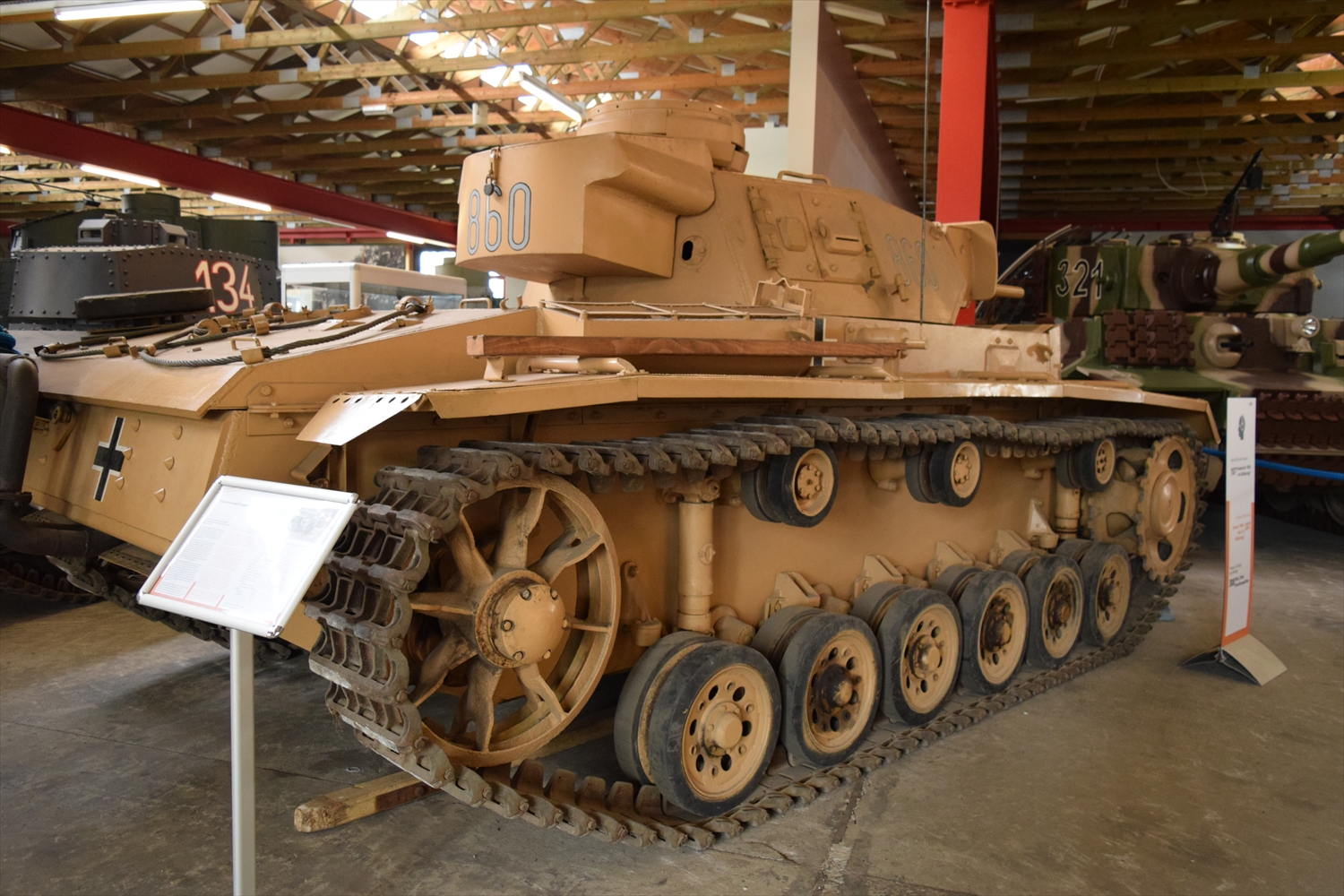

ムンスター戦車博物館が語る3号戦車の真実

1. 技術革新の歩み:Panzer IIIの進化

1-1. 第一次世界大戦後のドイツ戦車開発の制約と再出発

第一次世界大戦後、ヴェルサイユ条約によりドイツは戦車開発を禁じられましたが、秘密裏に技術研究を続けていました。1930年代にナチス政権が再軍備を推進し、戦車技術が再び脚光を浴びる中、Panzer IIIはドイツ戦車技術の象徴として誕生しました。この時期のドイツは技術的に世界の先端を行っており、隠密ながらも開発は加速。再出発を果たしたドイツ戦車は、設計思想や機械工学面で革新的な特徴を備えていました。Panzer IIIはまさにその集大成であり、三人乗り砲塔の採用や無線装備の標準化などで他国を凌駕しました。

1-2. Zugführerwagen(指揮戦車)としての初期構想

Panzer IIIは最初、小隊長指揮戦車として設計されました。戦車長に無線通信を装備し、戦場での指揮統制を効率化するためのものでした。3人乗り砲塔を採用することで、砲手、装填手、戦車長の役割分担が明確になり、戦術指揮に集中できる構造です。これにより戦場での迅速な意思決定や部隊連携が可能となり、戦術的な優位性を生み出しました。指揮能力に特化したこのコンセプトは、当時の世界の戦車設計において非常に先進的であり、ドイツ軍戦車の強力な武器となりました。

1-3. 初期型(Ausf A〜F)の砲と装甲仕様

初期型のPanzer IIIは37mm砲を装備し、軽快な機動力を重視した設計でした。装甲厚は最大約30mmで、主に歩兵支援や偵察任務に適していました。しかし、敵戦車の装甲が厚くなると火力不足が目立ち、また防御面でも限界が露呈しました。実戦を経て、より強力な主砲と厚い装甲の必要性が浮上し、設計の改良が求められました。初期型は後のモデルへの貴重な試験場として機能し、ドイツ戦車開発の基礎を築いた存在です。

1-4. 中期型(Ausf G〜L)での長砲身化と防御力向上

中期型では主砲が50mm長砲身に換装され、敵戦車との戦闘に対応できる火力を獲得しました。装甲も最大50mmに強化され、被弾時の生存率が向上。無線機器の標準装備化により部隊間連絡が飛躍的に向上し、戦術的な連携も強化されました。この改良により、Panzer IIIはフランス戦役を中心に主力戦車として活躍し、電撃戦戦術の核となりました。中期型は技術革新と戦術運用の両面で成功例として評価されています。

1-5. 後期型(Ausf M/N)の榴弾運用と歩兵支援化

戦争後期にはソ連のT-34登場により、Panzer IIIの対戦車性能は低下しました。これを受け、後期型では75mmの短砲身榴弾砲を搭載し、歩兵支援や防御陣地攻略を主な役割としました。装甲も一部強化されましたが、生産効率の面から設計の根本的な見直しは行われず、戦場での役割を変えることで存続を図りました。このシフトは資源不足の中での現実的な対応策であり、結果として後期のドイツ軍戦線維持に貢献しました。

1-6. 3人乗り砲塔の利点と戦術的インパクト

3人乗り砲塔は、戦車長、砲手、装填手がそれぞれ役割を担うことで作戦効率を高めました。特に戦車長は指揮と射撃指示に専念でき、戦場での判断力と反応速度が向上。これは単なる火力や装甲以上に戦術的な優位を生み出し、他国戦車に対するドイツ戦車の大きなアドバンテージとなりました。こうした乗員配置の合理化は、ドイツ戦車の運用思想を象徴する要素の一つです。

1-7. 無線装備の普及がもたらした部隊連携の変化

Panzer IIIには早期から無線機器が標準装備され、部隊間の情報共有と指揮系統の効率化が実現しました。これにより戦車単位だけでなく中隊や大隊単位での連携が密になり、戦況に応じた柔軟な戦術変更が可能になりました。無線装備は電撃戦戦術の基盤であり、戦車が単なる装甲兵器でなく「戦術プラットフォーム」へと進化する鍵となりました。これがドイツ戦車部隊の戦場適応力を飛躍的に高めました。

2. 各戦線での実戦投入エピソード

2-1. ポーランド戦での実戦デビュー

1939年のポーランド侵攻において、Panzer IIIは初めて大規模な実戦投入を経験しました。当時は主に37mm砲を搭載した初期・中期型が多く、ドイツ軍の迅速な機動戦の象徴として活躍しました。重装甲の敵戦車は少なく、歩兵や砲兵の支援に効果を発揮。無線による部隊連携の高さが特徴的で、指揮官の指示伝達がスムーズに行われ、突破戦術を成功させました。これが後の電撃戦戦術の原型となり、Panzer IIIの名声を高めました。

2-2. フランス侵攻における突破戦術の一端

1940年のフランス戦役では中期型が主力となり、50mm長砲身を持つモデルが多数投入されました。Panzer IIIは戦車単独での突破だけでなく、歩兵や自走砲と連携しながら防御線を次々と突破。特に装甲と火力のバランスが良く、敵の反撃を効率的にかわしました。この戦役でPanzer IIIの戦術的価値は確立され、ドイツ軍の勝利に大きく貢献。戦場での機動性と火力の両立が実証されました。

2-3. 北アフリカ戦域でのロンメル指揮下の活躍

北アフリカ戦線では、ロンメル将軍の指揮のもとPanzer IIIは砂漠の戦いで重要な役割を果たしました。乾燥した環境と広大な砂漠地帯での高い機動力が生かされ、敵英軍戦車との白兵戦も繰り広げられました。特にガザラの戦いでは、Panzer IIIが主軸となって突破口を開き、敵陣地を制圧。過酷な環境での機械的信頼性の課題もあったものの、ロンメルの巧妙な戦術と相まって印象的な戦果を挙げました。

2-4. 東部戦線におけるT-34との遭遇と冬季戦闘の厳しさ

1941年以降の東部戦線では、ソ連の新型戦車T-34との遭遇がPanzer IIIに大きな衝撃を与えました。T-34の厚い傾斜装甲と高火力により、Panzer IIIは対抗策を模索する必要がありました。また厳しい冬季戦闘では、寒冷地仕様への適応や機械的故障の増加が問題となり、戦車の性能限界が露呈。戦況の悪化とともに後期型への改良が急務となりました。これらの経験は戦車開発の方向性に重要な影響を与えました。

3. 戦争末期への適応と役割の変化

3-1. 後期型の装甲強化と戦場での限界

戦争末期には、Panzer IIIの設計上の限界が顕在化し、厚い装甲や強力な砲を備えた新型戦車に押され始めました。装甲は一部強化されたものの、設計の古さは否めず、正面戦闘では劣勢を強いられました。これに対し、後期型は役割を歩兵支援や防御陣地攻略にシフトし、戦力の維持を図りました。しかし、戦況悪化と資源不足の中での生産維持は難しく、生産は次第に縮小していきました。

3-2. StuG IIIへの車台転用による生産効率向上

Panzer IIIの車台は突撃砲StuG IIIの基盤として転用されました。これは資源節約と生産効率向上の観点から非常に効果的で、単純な車台を活用した突撃砲は対戦車戦力として重要な役割を果たしました。StuG IIIは操作が比較的簡単で乗員負担も軽減され、戦争末期のドイツ軍において重要な戦力となりました。Panzer IIIの技術的基盤がここに活かされ、戦力の多角化に貢献しました。

3-3. 突撃砲としての戦果と戦争末期の重要性

StuG IIIとして生まれ変わったPanzer IIIの車台は、歩兵支援と対戦車戦闘に適した武装を持ち、戦争末期の激しい戦闘で数々の戦果を挙げました。特に防御戦での成功例が多く、ドイツ軍の抵抗線維持に不可欠な存在となりました。車台の信頼性や汎用性の高さは評価され、Panzer IIIの技術遺産として戦争末期を支えた点は重要な歴史的意義を持ちます。

4. 技術革新が戦場を変えた瞬間

4-1. 砲塔設計の効率性が戦術に与えた影響

Panzer IIIの砲塔は、乗員3人を効果的に配置し、指揮と射撃を分担することで戦術的な柔軟性を実現しました。この設計は、戦車長が戦闘と指揮の両立を可能にし、戦場での迅速な意思決定を促進。これにより部隊単位での連携が高まり、局地的な戦術優位をもたらしました。砲塔設計の効率性は戦車運用思想の転換点となり、後の戦車開発にも大きな影響を与えました。

4-2. 装甲と火力のバランス思想

Panzer IIIの設計思想は、装甲の厚さと火力のバランスに重点を置いていました。軽快な機動力を維持しつつ、敵戦車に対抗可能な火力を持つこと。これにより汎用戦車として多様な戦場環境に対応可能であり、特に電撃戦での迅速な突破や防御突破に適していました。このバランス志向は、戦車設計の一つの理想型として後世に引き継がれています。

4-3. 無線による部隊間連携の飛躍的向上

早期からの無線装備は、Panzer IIIが単なる装甲車両から戦術指揮の中核へ進化する鍵でした。リアルタイムでの情報共有や迅速な命令伝達により、部隊の柔軟な展開や対応が可能となりました。これによりドイツ戦車部隊は各戦線で高い統制力を発揮し、戦術的成功を収めました。無線技術の普及は戦場の戦車運用を根本的に変えた技術革新でした。

4-4. 後続戦車開発への技術的遺産

Panzer IIIの設計思想や技術は、後のドイツ戦車開発に大きな影響を与えました。三人乗り砲塔の採用や無線装備の標準化、砲塔効率性の追求はその後のPanzer IVやティーガー戦車の設計にも活かされています。さらにStuG IIIへの車台転用という柔軟な活用は、生産効率と戦力多様化の面で技術的遺産として語り継がれています。Panzer IIIは単なる戦車を超えた、技術革新の象徴的存在です。

5. まとめ

5-1. Panzer IIIが戦車史に残した功績

Panzer IIIは、技術革新と実戦運用の両面で戦車史に重要な足跡を残しました。三人乗り砲塔の導入や無線装備の普及により戦術指揮能力が飛躍的に向上し、戦場での連携と機動戦術を実現。中期型での火力強化により、多様な戦場で活躍し、ドイツ軍の電撃戦の中核を担いました。戦争後期の役割変化やStuG IIIへの展開も含め、技術的・戦術的に多面的な功績を持つ戦車です。

5-2. 戦場での実績と技術的遺産の融合

Panzer IIIは単なる兵器としてではなく、戦場での運用経験と技術革新の結晶として評価されます。その運用実績は戦争の流れを変え、また後続戦車の技術基盤を築きました。無線技術の標準化や砲塔設計思想は戦車運用のパラダイムシフトを促し、戦後の戦車開発にも影響を与えています。Panzer IIIは歴史と技術の融合した戦車として、現代でも戦車マニアから高い評価を受け続けています。