嵯峨天皇が造った平安の離宮跡|京都・大覚寺「大沢池」に残る千年の歴史と美の物語

はじめに

嵯峨野の静寂に佇む「大覚寺・大沢池」。

平安時代、嵯峨天皇が中国・洞庭湖を模して築いたこの池は、日本最古の人工林泉として知られます。月を愛で、詩を詠み、楽を奏でた貴族たちの姿が、今も水面に映るよう。春は桜、秋は紅葉、そして中秋の名月には「観月の夕べ」で平安の夢が蘇ります。本記事では、千二百年の時を超えた歴史と美を、史実と逸話を交えて詳しく紹介します。

1. 池の概要と位置

1-1. 大沢池ってどこ?/基本情報

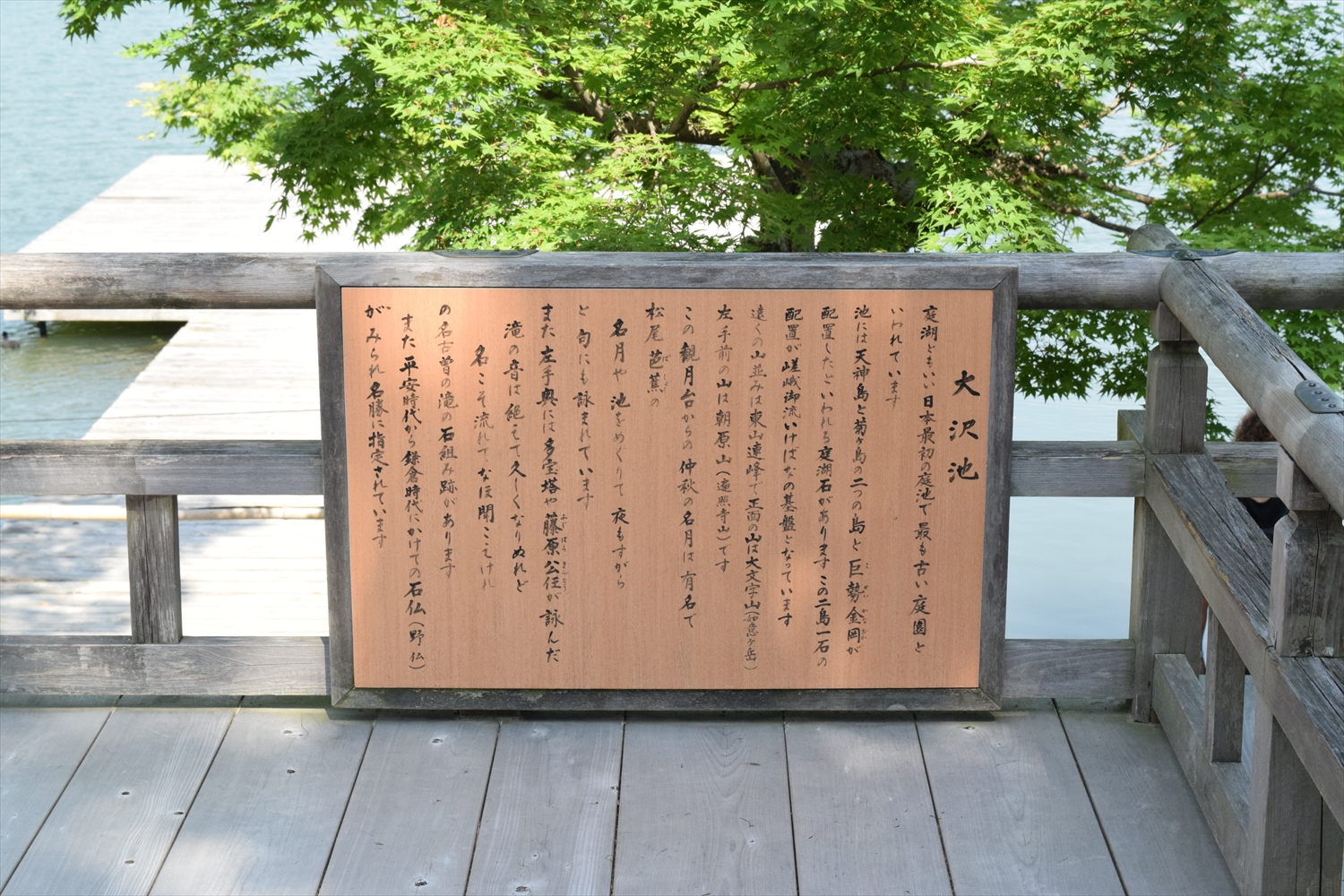

大沢池(おおさわのいけ)は、京都市右京区・嵯峨野の大覚寺境内に位置します。平安京から見て西方にあり、嵐山の麓、広沢池とともに古代からの景勝地として知られました。池の面積は約6万平方メートル、周囲約1キロ。日本庭園史上、最古級の人工池であり、国の名勝にも指定されています。かつては離宮「嵯峨院」の中心であり、後に嵯峨天皇が出家して開いた大覚寺の一部として受け継がれました。

1-2. 池の規模・かたち/周囲約1kmの林泉庭園

この池は自然の地形を巧みに利用しつつ、人の手で整えられた“人工の自然”。東西に細長い形状は、嵯峨天皇が愛した中国湖南省・洞庭湖を模したものと伝わります。平安貴族たちは池に舟を浮かべ、和歌を詠み、音楽を奏でました。嵯峨院の跡地に建つ大覚寺は、後に亀山天皇や後宇多天皇らも関わり、「御所の寺」として皇室ゆかりの格式を今に伝えています。

2. 池の歴史的背景

2-1. 離宮「嵯峨院」としての起源

大沢池の歴史は嵯峨天皇(786–842)の時代に始まります。嵯峨天皇は弘法大師・空海とも親交が深く、文化と芸術を愛した名君として知られます。嵯峨天皇が嵯峨野に営んだ離宮「嵯峨院」は、平安貴族の美意識を象徴する雅な空間でした。池の造営には宮廷の造園師たちが総動員され、天皇自らも設計に関わったと伝わります。詩文の会「曲水の宴」や、月見の舟遊びがここで行われた記録も残っています。

2-2. 唐の洞庭湖を模した造形と「人工庭池」の誕生

当時の日本は唐文化を積極的に吸収しており、嵯峨天皇も唐の詩人・白楽天(白居易)を敬愛していました。白楽天の詩に詠まれた「洞庭湖」の風景を理想とし、それを京都に再現したのが大沢池です。唐詩に描かれた「風月の調べ」を池の造形に投影し、自然と人工の調和を追求しました。これが後の“池泉回遊式庭園”の源流となり、日本庭園史における画期的な出来事とされています。

2-3. 国指定名勝と今に残る名古曽の滝跡

池の西岸には「名古曽の滝跡」があります。これは嵯峨天皇が唐の洛陽にある「霊巌寺の滝」を模して造らせたとされ、かつては人工の滝として水を流していました。滝口の石組みは今も残り、平安時代の造園技術の高さを物語ります。池と滝を組み合わせた景観は、後の庭園文化に大きな影響を与えました。1931年、この大沢池一帯は国の名勝に指定され、今日も保護・整備が続けられています。

3. 見どころ/池まわり散策ポイント

3-1. 借景と水面の美しさ/嵐山を背景に

大沢池の最大の魅力は、背後の嵐山を借景とした“絵画のような構図”。池の水面が空と山を映し、まるで鏡のように輝きます。これは「借景」という日本庭園の思想の先駆例といわれています。嵯峨天皇の時代には、貴族たちが舟を浮かべ、琵琶や琴の音を響かせながら詩を詠み交わしました。その優雅な文化が「王朝文化の源」として後の時代に受け継がれました。

3-2. 季節ごとに変わる風景(桜・紅葉・月見)

春は池畔の桜が咲き誇り、平安時代の詩人・在原業平もその美を詠んだと伝わります。夏は青蓮が水面を彩り、秋は紅葉が燃えるように輝きます。そして最も有名なのが中秋の名月。嵯峨天皇が愛した「観月の儀」は今も「観月の夕べ」として再現され、灯籠に照らされた池面に舟が浮かびます。千年前の貴族たちの風雅が、現代の夜空に甦る瞬間です。

3-3. 池畔の建造物・茶室・心経宝塔など

池の中央付近にそびえる「心経宝塔」は、嵯峨天皇が自ら写経した『般若心経』を納めたとされる聖地。塔の姿が水面に映る光景は、まさに“祈りと美”の融合です。近くには茶室「望雲亭」や写経道場があり、池の景観と信仰が一体となった空間を形成しています。これらの建造物は、宗教施設であると同時に、文化芸術の象徴でもあります。

4. 訪問時のポイント・体験

4-1. 写経や観月など歴史体験と結びついた池の魅力

大覚寺は「写経の寺」としても知られ、嵯峨天皇が書き写した『般若心経』が寺の根本とされています。池畔の写経道場では、今も誰でも体験可能。墨の香りに包まれながら心を鎮める時間は、まるで千年前の嵯峨院にいるかのようです。秋の観月祭では、貴族の装束をまとった舟人が池を巡り、笛や琴の音が響きます。まさに“時空を超える体験”がここにあります。

4-2. アクセス・見学時間・周辺散策ルート

大覚寺へはJR嵯峨嵐山駅から徒歩約20分。京都駅からバスで一本とアクセスも良好です。拝観時間は9:00~17:00(受付は16:30まで)。池を一周する散策路は整備され、春・秋の特別拝観時には周囲の文化財も公開されます。近隣には広沢池や清凉寺、竹林の道などがあり、嵯峨野散策の拠点としても最適です。

4-3. 写真撮影や静かな散策に適した時間帯・ベストスポット

おすすめは早朝と夕暮れ。特に朝霧が立ち込める時間帯は、水面に映る山と塔が幻想的です。夕刻には西日が池を黄金色に染め、心経宝塔がシルエットとなって浮かび上がります。観光客の少ない平日午前中は、静けさの中で平安の風を感じられる貴重な時間です。

5. よくある質問(Q&A)

Q1. 大沢池はいつ造られたの?

A. 平安初期、嵯峨天皇(9世紀前半)の御代に離宮「嵯峨院」として造営されました。日本最古の人工庭池とされています。

Q2. どんな行事が行われている?

A. 毎年中秋の名月の頃に「観月の夕べ」が開催され、舟遊びや雅楽演奏など、平安の風雅を再現する行事が行われます。

Q3. 写経体験は誰でもできる?

A. はい。大覚寺の写経道場では予約なしで体験できます。所要約30分、静寂の中で心を整える貴重な時間です。

6. まとめ

嵯峨天皇が築いた人工池が、千年の時を越えて今も美しく輝く――それが大沢池の魅力です。

平安文化が花開いた時代、唐の詩と自然の調和を求めた天皇の理想が、この水面に息づいています。洞庭湖を模して造られたその姿は、日本庭園文化の原点であり、後世の庭園設計にも多大な影響を与えました。

池の周囲を歩けば、心経宝塔の静けさ、風に揺れる桜、紅葉に染まる山影。すべてが歴史の語り部です。嵯峨院から大覚寺へ、そして令和の今へ――大沢池は千二百年の時をたたえながら、私たちに“日本の美とは何か”を問いかけ続けています。