吉田松陰の北方防衛思想が息づく竜飛砲台跡を歩く|津軽海峡の戦跡ガイド

1. 竜飛崎砲台跡とは?日本最北の防衛拠点の概要

1-1. なぜこの地に砲台が築かれたのか ― 日本海防の要衝

竜飛崎は本州最北端に位置し、対岸にはわずか約20km先に北海道・松前が見える地点です。この地は古くから「北の守り」として重視され、日露戦争以降、国防上の要衝とされました。日本海を通じて侵入する敵艦を監視・攻撃するため、1930年代初頭に津軽要塞の一部として砲台建設が進められました。険しい断崖と強風の地形は防衛拠点として理想的であり、まさに「天然の要塞」でした。

1-2. 津軽要塞重砲兵聯隊の設立と任務

津軽要塞重砲兵聯隊は、青森県の西北部に展開する一連の沿岸防衛部隊で、竜飛崎・七ツ滝・小泊などに砲台を構築しました。その主任務は、津軽海峡を通過する艦艇の監視および撃退です。竜飛砲台には観測所や通信施設が設けられ、海上監視・敵艦識別の中心として機能しました。昭和10年代には約数百名の兵士が常駐し、厳しい自然と向き合いながら本州北端の防衛を担っていました。

1-3. 吉田松陰の北方視察と「防衛の思想」への影響

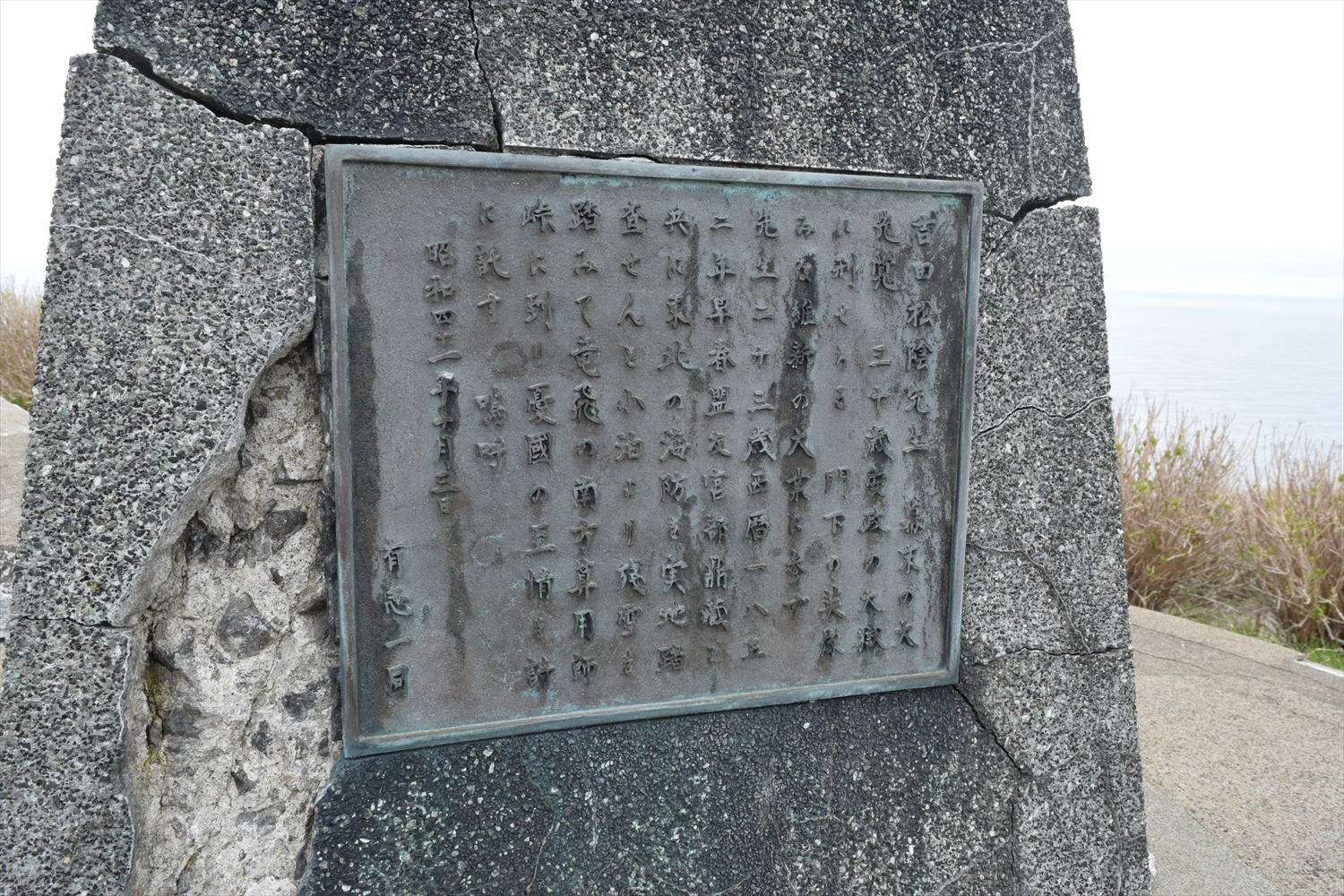

幕末期、吉田松陰は蝦夷地防衛を視察するためこの竜飛崎を訪れました。彼は異国船の出没を危惧し、「北辺防備の急務」を強く説いた人物です。その思想は後の明治・昭和期の要塞建設にも通じ、竜飛砲台の構想にも影響を与えたとされています。松陰の志は「日本を守る」という理念として時代を超え、津軽要塞の軍事的思想の根底に流れていました。現在も記念碑がその足跡を静かに伝えています。

2. 建設から終戦までの歴史

2-1. 昭和初期に始まった津軽要塞構想

昭和10年前後、日本は国防体制の強化を急いでおり、津軽海峡は「北の防衛線」として特に注目されていました。その一環として竜飛砲台の建設が進み、コンクリート製の砲座・観測所・弾薬庫が整備されました。地元民の協力を得て山肌を削り、過酷な環境の中で数年をかけて完成。地形に溶け込むような設計は、現在もそのままの姿で残り、当時の技術力と防衛意識の高さを物語っています。

2-2. 実際に配備された兵器と砲座構造

竜飛砲台には主力として「15cmカノン砲」が複数基配備されました。これらは海岸線に沿って扇状に配置され、最大射程約20kmで津軽海峡を制圧可能でした。砲座は分厚いコンクリート製で、防弾構造を備え、背後には弾薬庫・発電施設・観測所が連結していました。夜間照明用の探照灯や距離測定装置も配備され、当時としては高度な防衛システムでした。これらの跡が現在も地形に刻まれています。

2-3. 戦時中・終戦期の動向とその後の廃止

太平洋戦争の激化とともに、竜飛砲台も常時警戒態勢を維持しました。しかし戦局の推移により実戦の機会はなく、終戦を迎えます。1945年の降伏後、砲は撤去され、施設の多くは放棄されました。戦後は一時的に地元民が生活拠点として利用した時期もありますが、現在は史跡として整備されています。風化したコンクリートが、戦争の記憶と時間の経過を静かに語りかけています。

3. 現地で見られる遺構と見どころ

3-1. 残る砲座・観測所・弾薬庫跡の痕跡

現在、竜飛砲台跡には複数の砲座跡や観測所跡が確認できます。草木に覆われながらも、円形の砲座基礎や階段状の構造がはっきり残り、当時の規模を感じ取ることができます。弾薬庫跡の内部にはひんやりとした空気が漂い、歴史ファンにはたまらない雰囲気。現地を訪れると、海風とともに「ここで日本の最北を守った兵士たちの息吹」を感じることができます。

3-2. 案内板・碑文・吉田松陰記念碑の紹介

現地には整備された案内板が設置され、当時の配置図や写真が紹介されています。さらに注目すべきは、吉田松陰がこの地を訪れた記念碑です。彼の言葉「北辺の備え、国の礎たるべし」は、今も竜飛の地に刻まれています。碑のそばからは津軽海峡を一望でき、まるで松陰が見た風景を追体験できる場所。歴史と自然が融合した、竜飛崎ならではの感動スポットです。

3-3. 写真スポットと散策ルートの楽しみ方

砲台跡の上から見下ろす津軽海峡の眺望は圧巻です。晴れた日には北海道・松前半島まで望め、写真愛好家にも人気の撮影地。おすすめは午前中の光が差し込む時間帯で、海と断崖のコントラストが美しく映えます。散策路は比較的整備されていますが、滑りやすい箇所もあるためトレッキングシューズが安心です。ゆっくり歩けば1時間ほどで主要な遺構を巡ることができます。

4. アクセスと見学ガイド

4-1. 竜飛崎への行き方(車・バス・徒歩ルート)

竜飛砲台跡は、青森県外ヶ浜町・竜飛崎灯台近くに位置します。青森市内からは車で約2時間、津軽線・三厩駅からは町営バスを利用してアクセス可能。バスの本数は少ないため、レンタカー利用が便利です。灯台駐車場から徒歩約10分で到達でき、途中の道からも絶景が広がります。公共交通利用の場合は、三厩駅周辺でタクシーを手配するのもおすすめです。

4-2. 駐車場・散策コース・所要時間目安

灯台周辺には無料駐車場が整備されており、観光案内所も併設されています。砲台跡までは遊歩道を通じてアクセスでき、観光ルートの一部として散策可能です。見学所要時間はおおよそ1時間前後。砲台跡から灯台、吉田松陰記念碑、太宰治文学碑までをセットで巡ると約2時間のコースとなります。途中にベンチや案内板があり、ゆったりと歴史と風景を楽しめます。

4-3. 季節ごとの服装と見学時の注意点

竜飛崎は風が非常に強く、夏でも上着が必要な日があります。冬期は積雪と凍結で一部通行止めになるため、見学は4〜11月がおすすめです。散策路は滑りやすい箇所があるため、靴底のしっかりした靴を選びましょう。また、遺構の内部には立入禁止区域もあるので、案内表示に従うことが大切です。自然と史跡のバランスを保つマナーを意識しながら見学を楽しみましょう。

5. 周辺観光スポットとの組み合わせプラン

5-1. 竜飛崎灯台・階段国道・太宰治文学碑など

竜飛砲台跡の周辺には観光名所が点在しています。竜飛崎灯台は日本でも有数の絶景ポイントで、晴天時には津軽海峡の青が際立ちます。さらに「階段国道339号」や「太宰治文学碑」も徒歩圏内にあり、文学と歴史の両方を楽しめます。風のまち竜飛ならではの展望と、海峡を渡る風の音が旅の記憶に残ります。砲台跡と合わせて巡れば、より深く地域の魅力を感じられるでしょう。

5-2. 半日・1日で巡るおすすめモデルコース

半日コースでは、「砲台跡 → 灯台 → 文学碑」を中心に回るのが効率的。所要約2時間半で絶景と史跡を堪能できます。1日コースなら、「三厩駅 → 竜飛砲台跡 → 灯台 → 階段国道 → 義経伝説ゆかりの地」を巡ると充実した旅になります。途中の食事は「海峡の味 竜飛漁師食堂」などの地元料理店がおすすめ。歴史探索とグルメを組み合わせた旅は満足度が高いです。

5-3. 歴史と絶景を楽しむ竜飛崎トリップのコツ

竜飛崎は単なる観光地ではなく、「日本の防衛史を感じられる場所」です。砲台跡を訪れる際は、吉田松陰の足跡や津軽要塞の意義を思い浮かべながら歩くと、景色の見え方が変わります。風と断崖の中に、時代を超えた「守る意志」が感じられるでしょう。天候によって表情が大きく変わるため、晴れ・霧・夕暮れなど異なる時間帯に訪れるのもおすすめです。

6. まとめ

竜飛崎砲台跡は、「歴史」「絶景」「ロマン」が融合した希少な観光スポットです。

青森県の最北端、津軽海峡を望む断崖の上に築かれたこの砲台跡は、津軽要塞の一部として昭和初期に建設されました。今も残るコンクリートの砲座や弾薬庫跡は、戦時中の緊張感と兵士たちの努力を今に伝えています。

現地では、整備された散策路を辿りながら、吉田松陰記念碑や灯台、太宰治文学碑などを巡ることができます。特に晴れた日の海峡の青さは圧巻で、カメラを構える手が止まりません。

砲台跡から見下ろす海は穏やかでありながら、かつてこの地が「日本を守る最前線」だったことを想うと、胸に熱いものが込み上げます。

アクセスも比較的容易で、灯台駐車場から徒歩約10分。風の強い竜飛ならではのスケール感ある景色を楽しみつつ、過去の記憶をたどる時間は特別な体験となるでしょう。

また、周辺には「階段国道339号」や「竜飛漁師食堂」など、見どころと味覚の両方が楽しめるスポットが点在しています。

半日で巡るもよし、1日かけて歴史と自然を満喫するもよし。竜飛崎砲台跡は、旅の中で「平和と風土」を感じられる貴重な場所です。

過去を知り、今を見つめる——そんな旅の締めくくりにぴったりの史跡です。