修理されないまま時を刻む|八戸ツカハラミュージアムの“謎のダッジ”を考証

1. 修理されていない「生きた時間」を持つクルマ

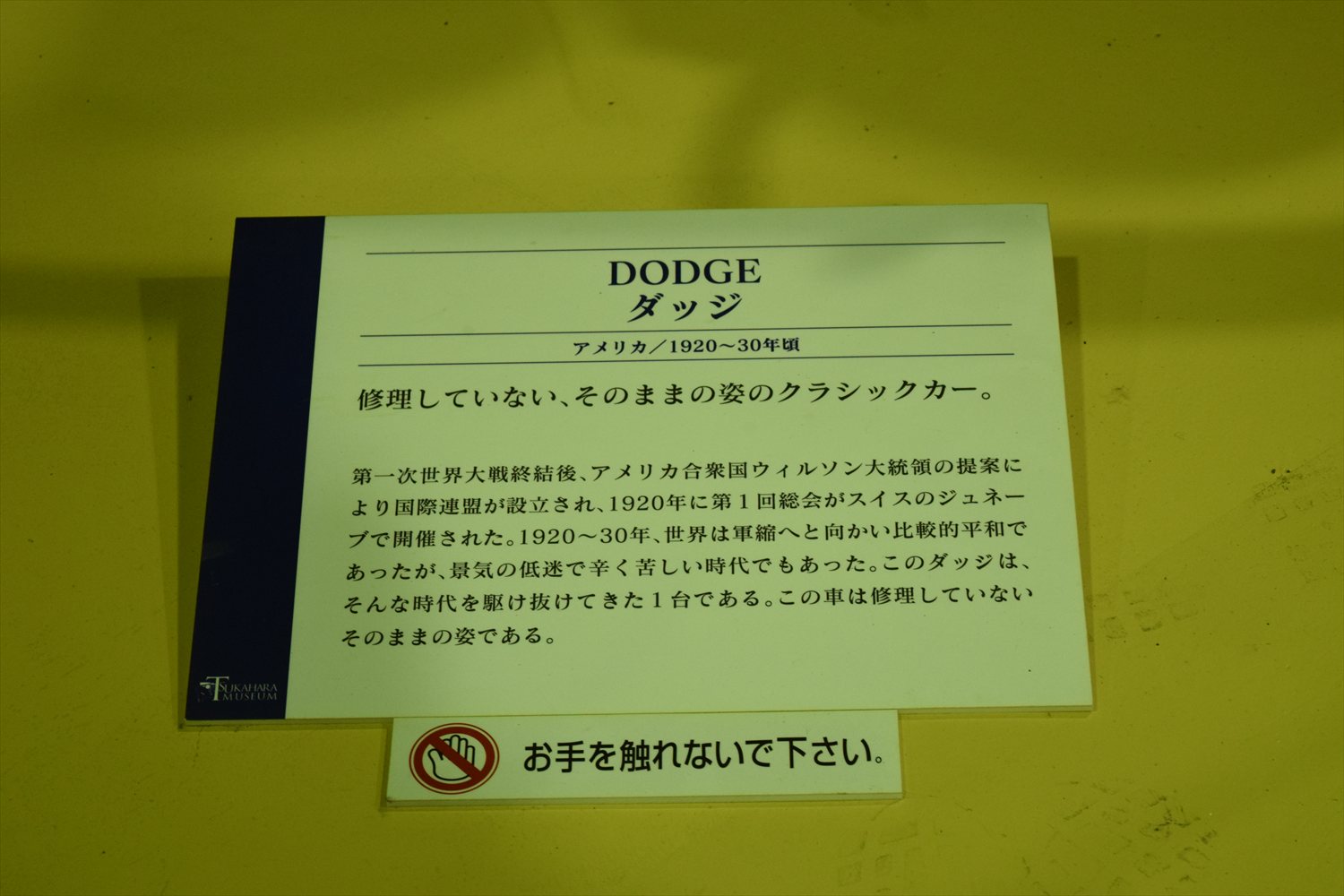

青森県八戸市・ツカハラミュージアムに展示されているこのDODGEは、展示プレートに「修理していない、そのままの姿のクラシックカー」と記されています。艶を失った塗装、風化したレザーシート、木製ホイールの乾いた質感――それらすべてが、約100年前の時間を閉じ込めたようです。

多くのクラシックカーが修復され、輝きを取り戻した姿で展示されるなか、この車は“ありのまま”を見せています。まるで静かな証言者のように、見る者に語りかけてくる。では、この古風なDODGEはいったいどんな車なのでしょうか?その答えを探るため、細部をひとつずつ観察していきます。

2. 考証①:グリルとロゴが示す年代の手がかり

最初に目に飛び込むのは、フロントグリル中央に刻まれた「DODGE」の文字です。1910年代の初期モデルでは、六角星(スター・オブ・デイヴィッド)をモチーフにしたエンブレムが取り付けられていました。しかしこの個体にはそれがなく、文字のみのシンプルな意匠。

この変化は1924年以降のモデルで見られる特徴です。また、グリルの形状も角の丸い長方形で、冷却性能を重視し始めた時代の設計思想を反映しています。これらの点から、この車が1924年式以降のモデルである可能性が高いと判断できます。

3. 考証②:ホイールとフェンダーが語る時代の移行

次に注目すべきは、木製スポークホイールです。1920年代前半までのダッジは、12本の硬質木製スポークを使用しており、スチールホイールへの移行期を迎えるのは1927年頃からです。この特徴だけでも、この車が1920年代中盤に製造されたことを裏付けます。

さらに、フェンダー形状にも注目です。前後フェンダーとも滑らかな曲線を描きながらも、1910年代のような完全な半円形ではなく、上部にわずかに角がある。これは1924〜1926年式モデルに見られる過渡的デザインです。細部の“丸みと角張りの共存”が、この時代の移行期を雄弁に物語っています。

4. 考証③:ボディ形状と装備 ― Touring Carの証

この個体のボディ形式は、布製のトップを持つ4ドアオープンタイプ。まさに“ツーリングカー”と呼ばれる形です。ツーリングカーとは、当時のアメリカで最も人気のあったファミリーカーであり、広い座席と開放的なデザインが特徴でした。

ドアの構造、シート配置、サイドステップの形状などを比較しても、1924〜1926年式の「Dodge Brothers Touring Car」と一致します。これらの観察結果を総合すると、八戸に展示されているこの車は――

📌 1924〜1926年式 Dodge Brothers Touring Car(ダッジ・ブラザーズ・ツーリングカー)

である可能性が極めて高いと結論づけられます。

5. 考証の裏づけ ― 他車種との比較

では、なぜこれほどの確信を持てるのか? それは、同年代の他メーカー車との比較からも説明できます。

たとえば1924年式のフォードT型は、ヘッドライトが細い支柱でフェンダーに取り付けられており、より軽快な印象を与えます。一方このダッジは、ライトがフロントクロスメンバーにがっしりと固定され、全体の剛性感を重視した設計です。また、シボレー・スーペリアでは金属製ホイールが導入され始めた時期であるのに対し、この個体は依然として木製。つまり、“技術革新を追いつつも堅牢性を捨てなかった中堅ブランド”というダッジらしい設計思想が表れています。

こうした比較を踏まえると、この個体が“1920年代中盤の実用車”であることがより明確になります。

6. Dodge Brothersとは ― 職人精神のブランド

ダッジ・ブラザーズは、フォードの下請け部品メーカーから始まりました。ジョンとホレイスの兄弟は卓越した機械加工技術を持ち、1914年に自社ブランドでの車づくりを開始。

「頑丈で信頼できる車」を信条とし、第一次世界大戦では軍用車を大量に生産しました。その評価は高く、“戦場でも壊れない車”として名を馳せます。

戦後は市民向けツーリングカーの需要が拡大し、このモデルもまさにその流れの中で誕生しました。フォードT型が“量産の象徴”なら、ダッジは“品質の象徴”。その設計は実直で、派手さよりも耐久性を優先していました。

7. 性能とメカニズム ― 頑丈さこそ最大の美学

この時代のTouring Carには、直列4気筒3.5リッターエンジンが搭載されていました。最高出力は約35馬力。今日の軽自動車より非力ですが、当時としては力強いトルクを誇りました。

燃料供給はキャブレター式、点火はマグネトー方式、始動は電動スターター。これは当時としては革新的な装備で、女性でも容易にエンジンをかけられると評判でした。

また、フレームは厚いスチール製、サスペンションは前後ともリーフスプリング。舗装が未発達なアメリカの田舎道でも安定して走れるよう設計されています。木製ホイールの柔軟性が、現代のゴムサスペンションのような役割を果たし、悪路でも快適性を確保していました。

この質実剛健な構造は、後のクライスラー車や軍用トラックにも通じるアメリカ車の「骨太な工業デザイン」の源流です。

8. 社会の中での役割 ― アメリカの暮らしを動かした車

1920年代は、アメリカに「自家用車の時代」が訪れた時期。ダッジ・ブラザーズのツーリングカーは、都市だけでなく農村でも活躍しました。

郵便配達、医師の往診、移動販売、家族のピクニック――そのどれにも使える万能車。特にアメリカ中西部では、“一家に一台”という言葉の原点になったほどです。

ダッジの車は「壊れにくい」「部品交換が簡単」「整備がしやすい」と評判で、農家の納屋で自ら修理しながら何十年も使い続けられました。この堅実な実用性が、アメリカ車文化を根底で支えていたのです。

9. 日本との接点 ― 「機械に魂を込める」思想

興味深いことに、1920年代のアメリカ車は日本にも少数輸入され、当時の日本の技術者に大きな影響を与えました。

戦前の日本車開発では「頑丈でメンテナンスしやすい構造」が重視されましたが、それはまさにダッジやフォードの思想に近いものでした。ツカハラミュージアムの展示は、そうした“自動車の根源的な思想”を次世代に伝える役割も担っています。修理を加えず、そのまま展示するという判断も、「ものづくりの魂をそのまま見せる」ための演出なのです。

10. 未修復であることの価値 ― 「過去そのもの」を保存する

ツカハラミュージアムのダッジが特別なのは、レストアを施していないこと。

塗装の剥がれ、金属の酸化、革の裂け目――その一つひとつが“時の痕跡”です。

修復すれば美しく蘇りますが、同時に「当時の空気」は消えてしまう。だからこそ、あえてそのまま展示することで、来館者は“時間の重み”を直接感じ取れるのです。

この車は、走ることを終えたのではなく、いまも「歴史を走り続けている」。動かなくても、生きた資料としての鼓動を止めていません。

11. 結び ― 八戸で出会う、生きた自動車史

この1924〜1926年式 Dodge Brothers Touring Carは、単なる古い車ではなく、自動車文化の礎を築いた存在です。

フォードT型が“量産革命の象徴”であるなら、ダッジは“誠実な工業の象徴”。その価値観をいまに伝えるのが、このツカハラミュージアムの一台です。

光沢を失っても、塗装の下には確かな魂がある。

エンジン音はもう聞こえなくても、100年前の風景と人々の暮らしを思い起こさせてくれる。

この車の前に立つと、ただの鉄と木ではなく、“生きた時間の記憶”が見えてくるのです。

八戸を訪れたら、ぜひこのダッジの前で立ち止まってください。あなたの足元には、1920年代のアメリカが静かに息づいています。