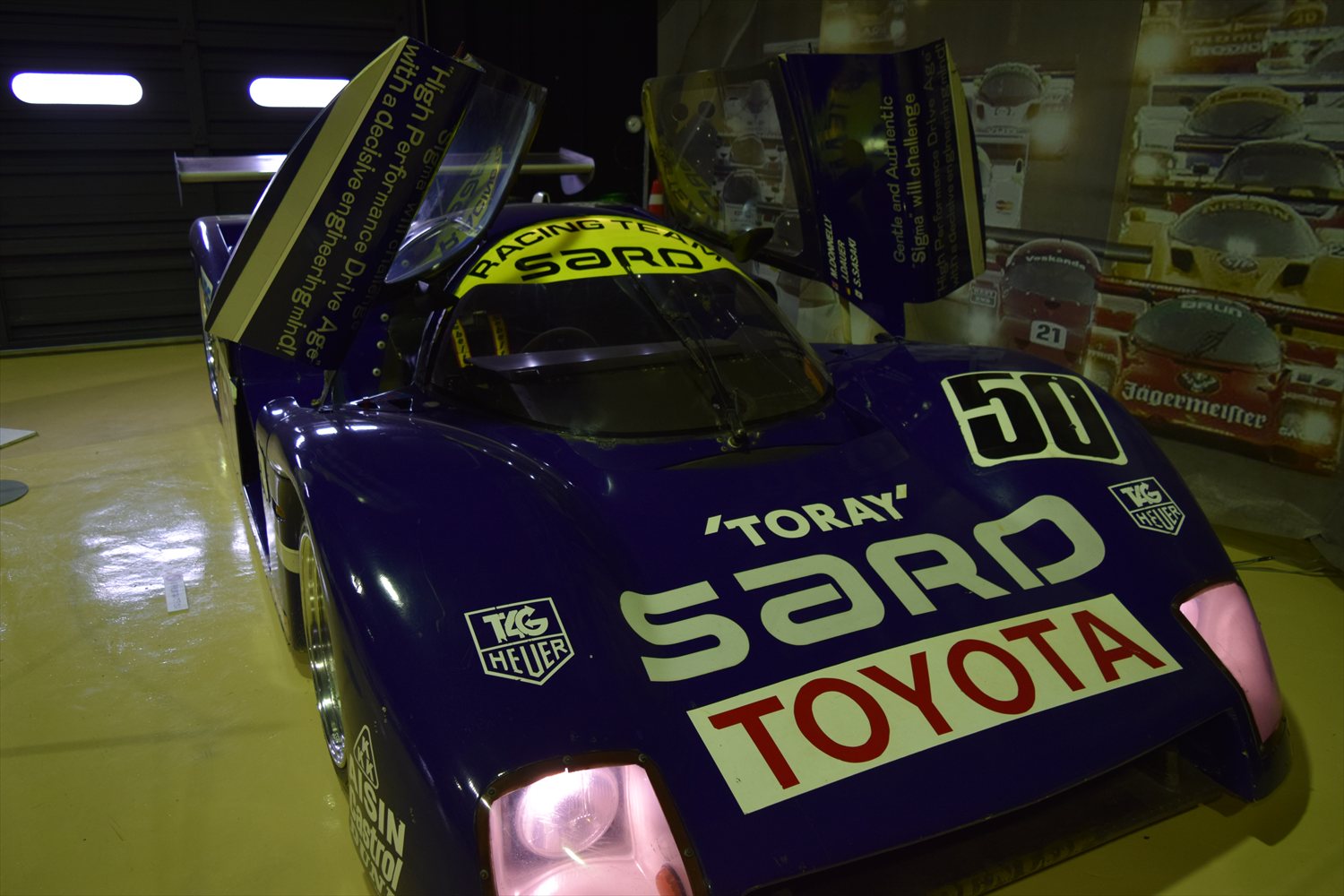

八戸ツカハラミュージアムに展示されているSARD・トヨタ MC88Sの歴史・活躍・技術的魅力

第1章:歴史的背景

1-1. 日本におけるグループC参戦の潮流

1980年代後半、日本のモータースポーツは成熟期を迎えていた。経済成長と共に自動車産業が拡大し、メーカー各社が“技術の実戦検証”として耐久レースに積極的に参加する時代。なかでもグループCカーは、燃料効率・空力性能・エンジン信頼性を総合的に競うハイレベルなカテゴリーとして世界中の注目を集めた。

グループCの魅力は、単なるスピード競争ではなく「いかに限られた燃料で最速を維持できるか」という知的な戦いにある。日本メーカーはこのルールに惹かれ、自社のエンジン開発技術を極限まで追求した。1980年代中盤から後半にかけて、トヨタ、日産、マツダが相次いでグループC参戦を表明し、国内のサーキットには技術者とファンの熱気が渦巻いた。SARDはその中で、トヨタの技術パートナーとして独自のアプローチを模索していく。

1-1-1. グループCとは何か

グループCはFIA(国際自動車連盟)が1982年に創設した耐久レースカテゴリーである。その最大の特徴は「燃料制限」。チームには定められた量の燃料しか使用が許されず、単純な出力競争では勝てない仕組みだった。このルールがメーカーに燃費効率の高いターボ制御、電子燃料噴射、軽量化技術などを促し、結果的に市販車開発にも多くの成果をもたらした。

また、24時間に及ぶレースでは耐久性・整備性・冷却設計など、車づくり全体の完成度が問われる。グループCは“技術者の頭脳と創意が試される舞台”として自動車史に深く刻まれている。

1-1-2. 日本メーカーの参戦と背景

日本勢の台頭は1980年代中期から。マツダはロータリーエンジンの可能性を証明し、日産は強力なV8ターボで欧州勢に挑んだ。一方トヨタは、直列4気筒ターボエンジンによる軽量・高信頼設計を武器に参戦を決意。

ただし、ワークスだけでは多様な開発を行うことが難しかった。そこでトヨタは、実戦のノウハウを持つ独立系コンストラクターSARDやTOM’Sと連携し、レースと研究を並行して進める体制を構築した。この枠組みの中で生まれたのがMCシリーズであり、MC88Sはその集大成的存在だった。

1-2. SARD(サード)とトヨタの提携

SARD(Sigma Advanced Racing Development)は、日本モータースポーツ黎明期から挑戦を続けてきたレーシングコンストラクターである。1970年代初頭、シグマ・オートモーティブとしてトヨタエンジンを搭載したマシンでル・マンに挑戦し、国産勢初の完走を果たした。その精神を受け継ぎ、SARDは「世界と戦う日本の独立レーシングチーム」として名を馳せた。

トヨタとの関係は単なる技術供給に留まらず、共同開発・相互検証の形で深化。トヨタはパワートレインや部品供給を、SARDは車体設計・レース運用を担当し、互いの知見を補完しながら進化を続けた。両者の信頼関係が、後のMC88S誕生を支える大きな基盤となった。

1-2-1. SARDのレーシング活動史

SARDの前身・シグマ時代からの挑戦は、日本モータースポーツの原点といっていい。1973年、シグマMC73がトヨタ製3Mエンジンを搭載してル・マン24時間レースを完走したことは、国内に大きな衝撃を与えた。

その後、SARDは国内耐久レースに軸足を移し、燃費制御・冷却系・エアロデザインを継続的に改善。限られたリソースの中でも「テストデータの蓄積→改良→再挑戦」を繰り返し、技術を自ら育てていった。その哲学はMCシリーズ開発にも脈々と受け継がれている。

1-2-2. トヨタとの関係・開発体制

トヨタとの連携は1980年代初期から加速。SARDは現場での実験的試みを得意とし、トヨタの研究部門が求める“実走データ”を提供した。たとえば燃料消費率のリアルタイム測定、ピット作業時間の短縮、パーツ交換性など、机上設計では見えない課題を洗い出した。

トヨタにとってSARDは“走る開発ラボ”のような存在であり、SARDにとってトヨタは“理想のテクノロジーパートナー”。この相互関係こそが、MC88Sという高度な車両を生み出した原動力となった。

1-3. MC88S開発のきっかけと誕生

1987年、国内外のグループCカー競争は熾烈を極めていた。日産はR87EでV8ツインターボの進化型を開発し、マツダはロータリーサウンドで観客を魅了。トヨタ勢も改良を重ねていたが、さらなる軽量化と空力効率の向上が課題として残っていた。

SARDは独自に新モノコック構造を研究し、風洞実験を重ねて車体形状を最適化。トヨタ製2.1L直列4気筒ターボ「3S-G」を核に据え、冷却・耐久性・空力の三要素を再設計。こうして誕生したのがMC88Sである。

開発チームは「完璧な勝利よりも、確実な進化」を合言葉に、実戦で鍛えながら改良を続けた。まさにSARDらしい現場主義の象徴だ。

1-3-1. 前身車種(MC86C/MC87S)からの進化

MC86Cでは初期構造の課題が明確になり、MC87Sで冷却系とサスペンションを刷新。MC88Sでは車体剛性を高めつつ軽量化を実現するため、アルミハニカムモノコックを採用した。また、前後のダウンフォースバランスを見直し、ブレーキング安定性を大幅に改善。

この改良により長時間走行時のドライバービリティが向上し、ドライバーの負担を軽減。マシンと人が一体となって戦える設計思想が生まれた。

1-3-2. MC88Sの登場形式・目的

1988年、MC88Sは正式にデビュー。JSPCでの実戦投入はもちろん、トヨタの研究開発用データ取得車としての役割も担っていた。センサー群が搭載され、温度・圧力・燃料流量などの情報がリアルタイムで解析された。

つまりMC88Sは“走る研究所”だった。そこから得られた情報は後のトヨタ90C-V、さらにGT-One(TS020)へと受け継がれていく。八戸に展示されるMC88Sは、単なるレーシングカーではなく、日本の耐久技術史を繋ぐ一本の系譜を象徴する存在である。

第2章:活躍の記録

2-1. 国内選手権での参加状況と戦績

MC88Sは1988年、日本のトップカテゴリーである全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権(JSPC)に参戦した。JSPCはグループCマシンによる国内最高峰のシリーズで、各チームがメーカーの威信をかけて競う舞台だった。SARDのMC88Sは、トヨタ系エンジンを搭載しながらも独立チームとして独自開発を行うという異色の存在であり、限られた予算とスタッフの中で果敢に挑戦した。

結果として大きな勝利には至らなかったが、完走率と信頼性の高さで注目を集めた。富士スピードウェイでのレースでは、厳しい温度条件下でも安定したラップを刻み、エンジンの耐久性と空力バランスの完成度を証明。SARDにとっては“結果より過程”が実を結んだ年となった。

2-1-1. JSPCでの出走

MC88Sは主に富士スピードウェイや鈴鹿サーキットで出走。富士の長い直線での最高速は300km/hを超え、軽量設計と3S-Gターボのポテンシャルを実証した。鈴鹿では中高速コーナーでの安定性が光り、特に雨天時の挙動安定性に優れていた。こうした実戦データはのちのMC90シリーズに直結しており、単年度限りのマシンでありながら開発史に深く影響を与えた。

2-1-2. 国外での挑戦

MC88Sはル・マンへの正式参戦には至らなかったものの、欧州向け耐久仕様として調整されたテストマシンが存在していた。SARDはル・マン24時間レースで得られる知見を重視し、シャシー剛性や熱対策を欧州気候に合わせて検証。これが90C-Vなど後続車の空力チューニング設計に役立ったとされる。いわばMC88Sは、SARDにとって「国際挑戦への予行演習」的存在だった。

2-2. 技術的なチャレンジと成果

MC88Sの最大の成果は「限られたリソースでも徹底した技術改善を行える」ことを証明した点にある。特に冷却システムでは、熱気が滞留しがちなエンジンルーム内に独自のエアガイドを設計。これにより水温上昇を約10度低減した。

また、燃料ポンプとターボの制御同期を見直し、加速時のブースト制御を滑らかにするなど、実走データをもとに緻密な改良が繰り返された。耐久レースの現場で培われたこれらの技術は、後の市販スポーツカーにも応用される礎となった。

2-2-1. エンジン・シャシーの改善

SARDはレースごとに小規模な改良を積み重ねた。富士の高速セクションではギア比を変更し、低回転域からトルクを立ち上げるチューニングを採用。エンジン出力は最大560ps前後ながら、トルク特性の広さで高い扱いやすさを実現していた。

シャシーはアルミハニカム構造を採用し、剛性を保ちながらもメンテナンス性を確保。現場メカニックの意見が即座に設計に反映される“現場主義開発”がSARDの真骨頂であった。

2-2-2. トラブルと改善の歴史

初期テストでは油圧系トラブルや熱害による電装系の不具合が発生。しかしSARDはその原因を徹底的に解析し、次戦までに改良を完了させた。特にエンジンルーム内の熱流れ解析は、国内チームの中でも先進的だったといわれる。こうした改善サイクルが、SARDの開発体制に「迅速なPDCA文化」を根付かせた。

2-3. 現在の展示・保存状況

MC88Sは現在、青森県八戸市のツカハラミュージアムにて常設展示されている。展示スペースは実際のピットを模したレイアウトで、工具・タイヤ・メンテナンスボードなど当時の空気感を再現。訪れる人々は、まるでチームピットの中に迷い込んだような臨場感を味わえる。

2-3-1. 展示概要

展示車両は実走個体であり、塗装やステッカーも当時のまま。側面のSARDロゴやドライバーネーム、スポンサーサインがそのまま残され、1980年代後半のレース現場の“生の記録”を今に伝えている。内部構造の一部が見えるように展示されており、技術好きにはたまらない空間だ。

2-3-2. 観賞ポイント

注目すべきは、車体後方の複雑なエアフロー処理と、補機類の配置バランス。軽量化と整備性を両立させたレイアウトは、今見ても実に合理的。ミュージアムスタッフによる解説ツアーも実施されており、単なる展示ではなく“体験型技術アーカイブ”として価値を持っている。

第3章:技術的な優位性・特徴

3-1. エンジン仕様と出力・レイアウト

MC88Sの心臓部は、トヨタが誇る3S-Gベースの2.1L直列4気筒ターボエンジン。市販版の3S-GTをレース用にチューンアップし、最高出力は約560ps、最大トルクは70kgmを超える。エンジン本体の軽さとコンパクトさが武器で、整備時のアクセス性にも優れていた。

ターボはKKK製ユニットをベースにSARDが制御マップを独自開発。過給圧と燃料噴射量を緻密に調整し、燃費効率と加速性能を両立させた。この実験的な制御技術が、後のグループC最終期やGTマシン開発にも引き継がれていく。

3-1-2. ミッドシップレイアウトの意義

エンジンを車体中央に配置するミッドシップレイアウトは、前後重量配分を最適化し、高速コーナリングでの安定感を生む。MC88Sでは45:55のバランスが取られ、ブレーキング時のノーズダイブを抑えながら旋回性能を高めた。

さらに、冷却系統を前後に分散する設計により、気温変化の激しいレースでも安定した温度管理を実現。これが長時間レースでの安定したペース維持に繋がった。

3-2. ボディ/空力設計と軽量化戦略

MC88Sの外観は一見シンプルだが、細部には緻密な空力思想が宿っている。フロントノーズからリアウィングへと滑らかに流れる形状は、風洞実験によって導き出された結果であり、抗力を抑えつつ必要なダウンフォースを確保する理想的なフォルムだ。

素材にはアルミハニカムとカーボン複合材を採用。軽さだけでなく、局所剛性の調整が容易である点が強みだった。結果として、シャシー剛性を維持しながら従来比30kgの軽量化を達成している。

3-2-2. エアロダイナミクスの特徴

特徴的なのはリヤカウルに設けられた大開口の排熱ダクトと、フロント下部のベンチュリ構造。これにより空気をスムーズに抜き、浮き上がりを抑制。時速300km/hでも安定した直進性を維持できた。さらにリアウィングは可変角度設計で、コース特性に合わせたセッティングが可能だった点もMC88Sの大きな魅力である。

3-3. レース現場での運用優位性

耐久レースでは、整備性と作業効率が勝敗を分ける。MC88Sは整備のしやすさを重視し、エンジンカウルやサスペンション部品がモジュール化されていた。ピット作業時間を短縮し、タイヤ交換やセッティング変更も最小限の手間で行えた。

また、部品の共通化率が高く、トラブル発生時の交換対応が迅速。これは大規模ワークスチームでないSARDにとって極めて合理的な戦略だった。結果として、レース中のリタイア要因を最小化し、完走率向上に大きく貢献した。

第4章:なぜ注目すべきか/訪れる価値

4-1. 国産レーシングカー史上の希少性

MC88Sは、現存する日本製グループCマシンの中でも極めて貴重な一台だ。SARDとトヨタの共同開発によって生まれたこのマシンは、当時の日本の独立系チームがどれほど高い志と技術を持っていたかを示す“生き証人”でもある。

グループC時代は欧州勢が圧倒的な強さを誇り、日本勢が肩を並べるには技術的にも資金的にも困難が伴った。そんな中、SARDは限られたリソースで独自の開発手法を確立し、トヨタの信頼を勝ち取った。MC88Sはその成果を具現化した存在だ。

今日、当時のレーシングカーの多くは解体・散逸しており、走行可能な状態で残る個体はごくわずか。だからこそ、ツカハラミュージアムでこのマシンを見られること自体が奇跡に近い。

4-2. ツカハラミュージアムでの体験価値

八戸市にあるツカハラミュージアムは、国内外のレースファンにとって“聖地”のひとつとなりつつある。展示されているMC88Sは、単なる静態展示ではなく、実際のサーキットピットを再現した空間演出が施されている。照明の角度まで計算され、光がアルミボディをなでるように反射し、空力フォルムの美しさを引き立てている。

来館者は間近でディテールを確認でき、ブレーキダクトやウィング取付部、サイドスカートなど普段レース映像では見られない部分をじっくり観察できる。さらに、館内にはMC88Sの開発当時の資料やピット風景を撮影した写真も展示されており、見学体験そのものが“時間旅行”のような感覚を生む。

4-2-2. 触発される学びと情熱

特筆すべきは、ツカハラミュージアムが単なる展示施設にとどまらず、「学びの場」としても機能していることだ。自動車専門学校や工学系の学生が実際に訪れ、空力・機構・素材などの設計思想を現物から学んでいる。

解説パネルには部品構造や設計理念が丁寧に記載されており、見学者がただ「見る」だけでなく「理解し、感じる」ことができる。これによりMC88Sは、“日本の技術教育を支える教材”として新たな命を得ているのだ。

4-3. 見学者にとってのヒントと注意点

ツカハラミュージアムは見学者の撮影にも寛容だが、展示車体に直接触れることはできない。三脚やフラッシュを避け、落ち着いた観察を心がけたい。

特におすすめは平日の午前中。照明と外光が交わる時間帯に見るMC88Sは、ボディラインが最も美しく浮かび上がる。館内スタッフは知識豊富で、希望すれば簡単な技術解説を受けることも可能だ。八戸駅からのアクセスも良く、クルマ好きなら“足を運ぶ価値がある展示”と断言できる。

第5章:将来展望と保存の課題

5-1. 保存・展示車両としてのメンテナンス課題

MC88Sは製造から35年以上が経過しており、保存環境には細心の注意が払われている。特にアルミハニカム構造の腐食防止や、樹脂系部品の劣化対策が重要だ。ツカハラミュージアムでは、温度・湿度を一定に保つ専用保管室を設け、年に数回の点検を実施している。

一方で、当時の純正パーツはすでに製造中止となっており、代替部品を製作する際は3Dスキャンによるリバースエンジニアリングが導入されている。これは、日本のクラシックレーサー保存技術の最先端事例としても注目されている。

5-2. レーシングカー文化の継承と活用

八戸ツカハラミュージアムでは、MC88Sを単なる展示車両としてではなく、“文化資産”として扱っている。定期的に「レーシングヒストリートークイベント」や「エンジニア講座」を開催し、来場者が技術や歴史を直接学べる場を設けている。

また、地元行政との連携により観光振興にも寄与。地域のモータースポーツ文化を支える存在として、教育・観光・産業の三軸で価値を発揮している。MC88Sはもはや一台のマシンではなく、“八戸が誇る動的文化遺産”といえる。

5-3. MC88Sの“未来”に期待できること

今後の展望として注目されるのが、デジタルアーカイブ化とオンライン展示だ。ミュージアムでは高精度3DスキャンによるMC88Sのバーチャル化を計画しており、世界中のファンがVR上でこのマシンを体験できるようになるという。

さらに、SARD本社とも連携し、MC88Sのレストア資料や走行データを体系的に整理・公開する構想も進行中。これにより、モータースポーツの知見が次世代の研究・教育に広く還元されるだろう。

MC88Sは“過去の遺産”ではなく、今も未来へ走り続ける存在だ。そのフォルムの中には、挑戦する者たちの情熱と、日本の技術力の系譜が確かに息づいている。

第6章:まとめ

MC88Sは、日本のレーシング魂とトヨタの技術力が融合した象徴だ。完璧を求めて走り続けたエンジニアたちの情熱が、八戸で今も息づく。ミュージアムを訪れれば、その空気の震えまでも感じ取れるだろう。

勝利よりも「挑戦」に価値があった時代。MC88Sは小規模チームが世界を相手に戦った証であり、日本のモータースポーツの“根っこ”を語るうえで欠かせない存在だ。

MC88Sは過去の遺産ではなく、未来への教材だ。技術、情熱、そして記録。それを伝え続けるツカハラミュージアムこそ、モータースポーツ文化の守り手といえる。

Q&A(3件)

Q1. MC88Sはル・マンに出場したの?

A. 正式参戦はしていませんが、欧州仕様のテスト走行は行われ、トヨタの後期Cカー開発に貢献しました。

Q2. ツカハラミュージアムでは実際に車に触れられる?

A. 原則展示のみですが、一部特別イベント時には近距離見学が可能です。

Q3. MC88Sのエンジン音は聞ける?

A. エンジン始動は行われていませんが、走行時の音源が展示映像で視聴できます。